株価チャートを見ていると、ローソク足の下に並ぶ“棒グラフ”のようなものに気づいたことはありませんか?

それが「出来高(できだか)」です。

出来高は、株価のように直接値段を表すわけではありません。

しかし、「その株にどれだけの人が注目しているか」「どれくらいの売買が行われたか」といった、投資家の動きの“熱量”を映す指標なのです。

「上がっている株なのに出来高が少ない?」「出来高だけ急に増えたのはなぜ?」そんな疑問のヒントが、実はこの出来高に隠れています。

この記事では、初心者にもわかりやすく、出来高の意味や見方、投資判断への活かし方を丁寧に解説していきます。

出来高とは?株の売買の“熱量”を表すデータ

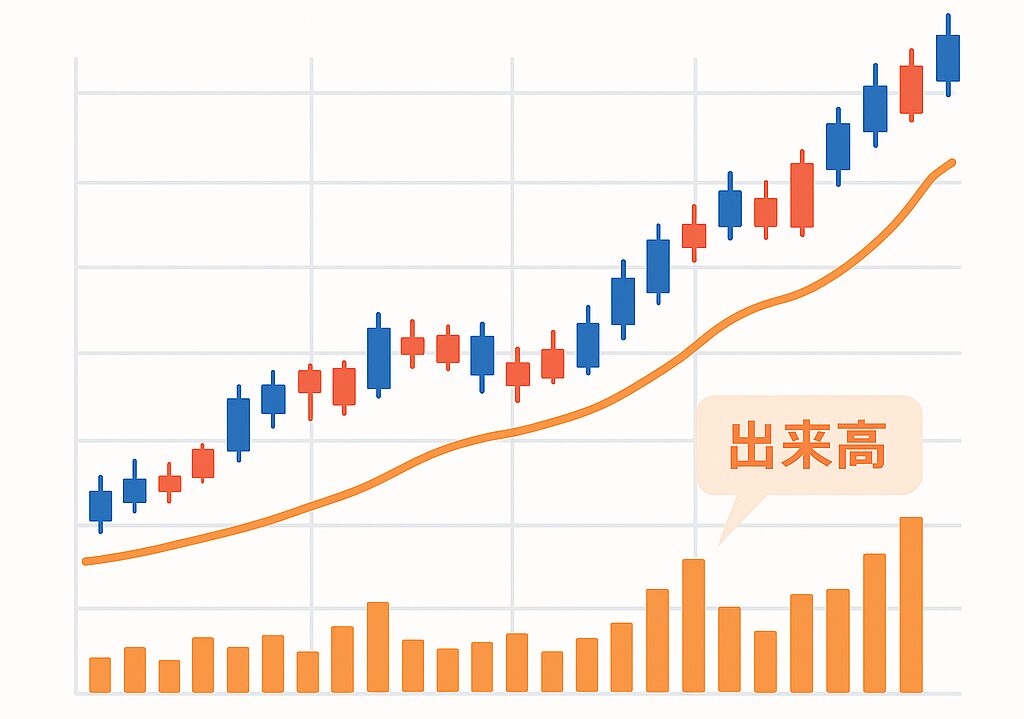

株価チャートを見ていると、ローソク足の下に棒グラフのようなものが表示されているのを見たことはありませんか?

それが「出来高(できだか)」です。

出来高とは、ある期間内に“どれだけの株が売買されたか”を表す数値のこと。

たとえば、1日に1万株が売買されたとすれば、その日の出来高は「1万株」となります。

株価は「値段の変化」を示しますが、出来高は「取引の量」を示すもの。

つまり、「どれだけの人がどれだけ本気で売ったり買ったりしたか?」という、**“市場の熱量”**が見える指標なんです。

チャートではどこに表示されているの?

一般的な株価チャートでは、ローソク足の下に**縦の棒グラフ(ヒストグラム)**として表示されており、

それぞれの棒が1日の取引量を表しています。

- 棒が高い → その日はたくさん売買された(出来高が多い)

- 棒が低い → あまり売買されなかった(出来高が少ない)

このように、出来高は一目で「今日は活発な取引があったかどうか」がわかる、視覚的にもとてもわかりやすいデータです。

出来高が多いとどうなる?少ないとどうなる?

株価の変化だけを見ていると、「上がった」「下がった」しかわかりませんよね。

でも出来高を見ると、「その値動きにどれくらいの人が関わっていたか?」という取引の“厚み”がわかります。

このセクションでは、出来高の多い・少ないによって、どんな特徴や影響があるのかを解説します。

出来高が多い=注目度・売買が活発

出来高が多いときは、たくさんの投資家がその銘柄に注目し、実際に売買をしている状態です。

材料(ニュースや決算など)が出たとき、価格が急に動いたときなどによく見られます。

出来高が多いとどうなる?

- 買いたいときにすぐ買える、売りたいときにもすぐ売れる(流動性が高い)

- 材料に対する市場の反応が見えやすい

- 「本格的なトレンドの始まり」のサインになることも

出来高が少ない=流動性が低く、売買しづらい

一方で、出来高が少ないとその銘柄に関心を持つ人が少なく、売買もほとんど行われていない状態です。

これはリスクにもつながります。

出来高が少ないとどうなる?

- 買いたくても売ってくれる人がいない

- 売りたくても買い手がつかない(値段がつかないことも)

- 急に誰かが買う/売るだけで、株価が大きく動くことがある(ボラティリティが高い)

特にマイナーな銘柄や低位株は、普段は出来高がほとんどないけど、突発的に上がる(下がる)こともあります。

だからこそ、「値動きだけで判断しない」「出来高をセットで見る」ことが大切なんです。

出来高と株価の組み合わせで見える“本気度”

株価が動いているときに出来高が多ければ、それだけ多くの人がその値動きに参加しているということ。

逆に出来高が少なければ、「少数の売買による一時的な動きかも?」と疑って見ることも重要です。

出来高は、その値動きが信頼できるかどうかを判断する“裏付け”として使うイメージですね。

出来高と株価の関係を読み解くコツ

出来高は「どれだけ売買されたか」を表す指標ですが、株価の動きと組み合わせて見ることで、より深い意味を持ちます。

ここでは、「株価が上がった・下がった」ときに、出来高がどうなっているかによって何が読み取れるのかを解説します。

株価が上がるときの出来高

株価が上昇 + 出来高が増加している

→ 多くの投資家が買いに参加している状態。「強い上昇トレンド」や「本格的な買いの勢い」がある可能性が高いです。

株価が上昇 + 出来高が減少している

→ 一見良い動きに見えても、一部の買い手だけが動いている可能性があります。出来高が伴っていない上昇は、勢いが続かず反落しやすいパターンも。

株価が下がるときの出来高

株価が下落 + 出来高が増加している

→ 多くの投資家が売っている状態。不安感やパニック売りが広がっている可能性があり、さらに下がるリスクも。

株価が下落 + 出来高が減少している

→ 単なる一時的な調整か、参加者が少ない中での値下がり。底打ちのサインになる場合もあるため、慎重に観察する価値ありです。

値動きが小さいのに出来高が急増したら?

これはちょっと面白いパターンです。

株価が横ばい(ボックス相場)なのに、出来高だけ急増している

→ 水面下で大口投資家が仕込んでいる(または手放している)可能性があります。こうした「静かな異変」は、近いうちに大きな動きが来るサインになることも。

このように、「株価の向き」と「出来高の量」の組み合わせを見ることで、ただの値動きが“信頼できるのか?だましなのか?”という判断材料になります。

出来高の平均を見ると「異常値」に気づける

出来高は毎日変動するものですが、“今日の出来高が多いのか少ないのか”は、単体で見ても判断しづらいですよね。

そんなときに役立つのが、「平均出来高」との比較です。

5日・25日平均出来高と比較してみよう

多くのチャートツールでは、「5日平均出来高」「25日平均出来高」といった指標が用意されています。

これは、それぞれ過去5営業日・25営業日の出来高の平均値です。

たとえば…

- 今日の出来高が平均の2倍以上ある

→ 市場に大きな注目が集まっている証拠。材料や転換点があった可能性を疑ってみましょう。 - 今日の出来高が平均の半分以下

→ 参加者が少なく、相場が迷っている or 無風状態かもしれません。

急増・急減は何かのサイン?

出来高の平均から大きく外れる動きが出たときは、何かしらの“変化”の前触れであることがよくあります。

- 出来高が急増して株価が動いた日 → 材料(決算、報道など)に注目

- 出来高だけが増えたが株価が横ばい → 水面下で仕込まれている可能性

- 出来高が急減して株価がだらだら下げる → トレンドの終了や失速のサインかも

このように、出来高の「普段の平均」とのギャップをチェックすることで、“いつもと違う日”を見抜けるようになります。

出来高を使った投資判断の基本

出来高は、単体で「買い」「売り」の判断をするためのものではありません。

しかし、株価やテクニカル指標と組み合わせることで、売買判断の精度を高める“ヒント”になります。

ここでは、実際にどうやって出来高を投資判断に活かしていくか、基本の考え方を紹介します。

ゴールデンクロスと出来高の組み合わせ

たとえば、移動平均線のゴールデンクロス(短期線が長期線を下から上に抜ける)は、上昇トレンドのサインとされます。

このとき、出来高が…

- 増加している → 多くの投資家が参加し始めている可能性。

本格的な上昇トレンド入りのサインと見て、強い買いシグナルになることがあります。 - あまり増えていない → 一部の短期筋だけの動きかも。

上昇が続かず、すぐに反転する「だまし」の可能性もあるので注意。

このように、“出来高の伴ったチャートのシグナル”は信頼度が高いとされます。

ブレイクアウト時の出来高に注目

株価がしばらく横ばいだった状態(レンジ)から、抵抗線やサポートラインを抜けたときも重要です。

価格がブレイクして、出来高も一気に増加した場合

→ 多くの投資家が「今が勝負どころ」と判断した証拠。 本格的なトレンドの始まりになることがあります。

価格は抜けたが出来高は変化なし

→ 信頼性の低いブレイクアウト。戻ってくる“だまし”のケースも。

あくまで“補助指標”として活用しよう

出来高はたしかに強力なヒントになりますが、それだけを見て売買を決めるのはNGです。

ローソク足の形、移動平均線、RSIなど他の指標と組み合わせて判断することが基本です。

「出来高=市場の熱量」「注目度のバロメーター」として、相場の背景を読み取る感覚で取り入れるのがおすすめです。

まとめ

出来高は、ただの「株が売買された数」ではなく、市場の注目度や投資家の本気度を表す重要なデータです。

株価の上げ下げだけを追っていると、見逃してしまう“相場の裏側”も、出来高を見れば浮かび上がってきます。

- 株価が上がっても出来高が少なければ疑う

- 出来高が急増していたら注目が集まっているサイン

- 平均出来高との比較で“異変”に気づけることも

こうした見方を少しずつ身につけるだけで、「だまし」に引っかかるリスクも減り、より冷静な投資判断ができるようになります。

特に初心者の方は、「株価+出来高」の組み合わせをセットで見る癖をつけてみてください。

目に見える情報の“奥にある流れ”が、きっと見えてくるはずです。