株を買うときに、「配当金がもらえるか」「株主優待があるか」は気になるポイントですよね。

でも実は、それぞれをバラバラに見るより、「まとめてどれくらいお得なのか」を考える方法があります。

それが「総合利回り」です。

このページでは、総合利回りの意味や計算方法、注意点やおすすめ銘柄の選び方まで、やさしく解説します。

中学生でもわかる言葉で書いているので、これから投資を始めたい人にもぴったりです。

総合利回りとは?配当+優待の「真の利回り」

配当利回り・優待利回りとの違い

株を持っていると、会社から「配当金」というお金がもらえることがあります。

この配当金が、買った株の値段に対してどれくらいかを表すのが「配当利回り」です。

たとえば、1株を1万円で買って、配当金が500円なら、配当利回りは5%です。

また、株主優待としてお店で使える券や商品がもらえることもあります。

その場合、それをお金に換算してどれくらい得なのかを表すのが「優待利回り」です。

たとえば、1万円の株を買って、2,000円分の優待がもらえたら、優待利回りは20%です。

そして、「配当利回り」と「優待利回り」を足したものが「総合利回り」です。

総合利回り = 配当利回り + 優待利回り

つまり、総合利回りは、株を持つことで得られる「全体のお得さ」を数字で表しています。

総合利回りの考え方と投資効果

総合利回りが高い株は、毎年たくさんのリターンがあるということです。

たとえば、年に5%の利回りがある株を10年間持てば、合計で50%分のお得になります。

このように、総合利回りは「長く株を持つ人」にとってとても役立つ数字です。

しかし、利回りが高すぎる場合は注意も必要です。

優待がそのうちなくなったり、配当が下がったりすることもあるからです。

総合利回りが注目される背景

最近は、配当金だけでなく「株主優待」も人気があります。

たとえば、飲食店で使える食事券や、コンビニで使えるクオカードなどがもらえる株もあります。

こうした優待は、生活の中で実際に使えるものなので、もらえるとうれしいですよね。

そのため、配当だけでなく優待もふくめて「トータルでどれだけお得か」を見る人が増えてきました。

それが「総合利回り」が注目されている理由です。

特に、毎年もらえるものがはっきりしている株は、長く持ちたい人にとって人気があります。

総合利回りの計算方法

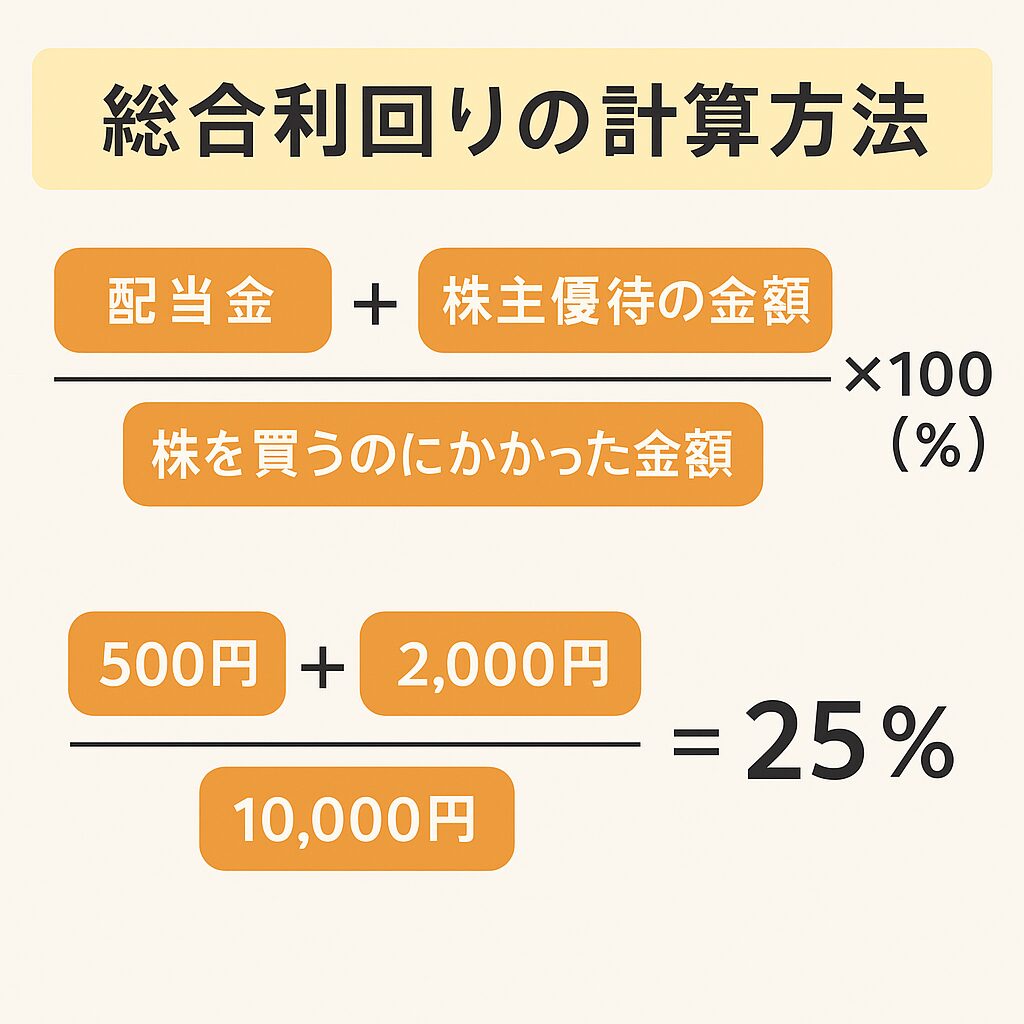

総合利回りの公式と具体例

総合利回りは、次のような公式で計算します。

(配当金+株主優待の金額)÷ 株を買うのにかかった金額 × 100(%)

たとえば、1株1万円の株を買って、1年後に配当金が500円、さらに2,000円分の優待をもらえたとします。

この場合、合計で2,500円分のリターンがあります。

この数字を1万円で割って、さらに100をかけると、

(500円+2,000円)÷ 10,000円 × 100 = 25%

つまり、この株の総合利回りは「25%」ということになります。

優待の金額換算の目安

株主優待は、商品や食事券、カタログギフトなどいろいろな種類があります。

そのため、どれくらいの価値があるかを自分で見積もらなければなりません。

たとえば、お米券ならお店で売っている値段を参考にできます。

クオカードやジェフグルメカードは、だいたい額面どおりに使えるので、そのままの金額でOKです。

一方で、オリジナルグッズや自社製品などは、人によって感じ方が違います。

ネットのフリマサイトや、実際の販売価格を参考にするとよいでしょう。

自分が「これはうれしい」と思えるかどうかも大事なポイントです。

修正総合利回りとの違いとは?

「修正総合利回り」という言葉もあります。

これは、総合利回りの数字を、より正確に・現実的に見せるために調整したものです。

たとえば、優待が「年2回」もらえる場合や、100株と300株で内容が違う場合などがあります。

こういったとき、通常の計算では正しく比較できないことがあります。

そこで、企業の発表や投資サイトなどで「修正済み」の利回りが使われていることがあります。

基本的な考え方は総合利回りと同じですが、「より現実に近い数字」として見るとよいでしょう。

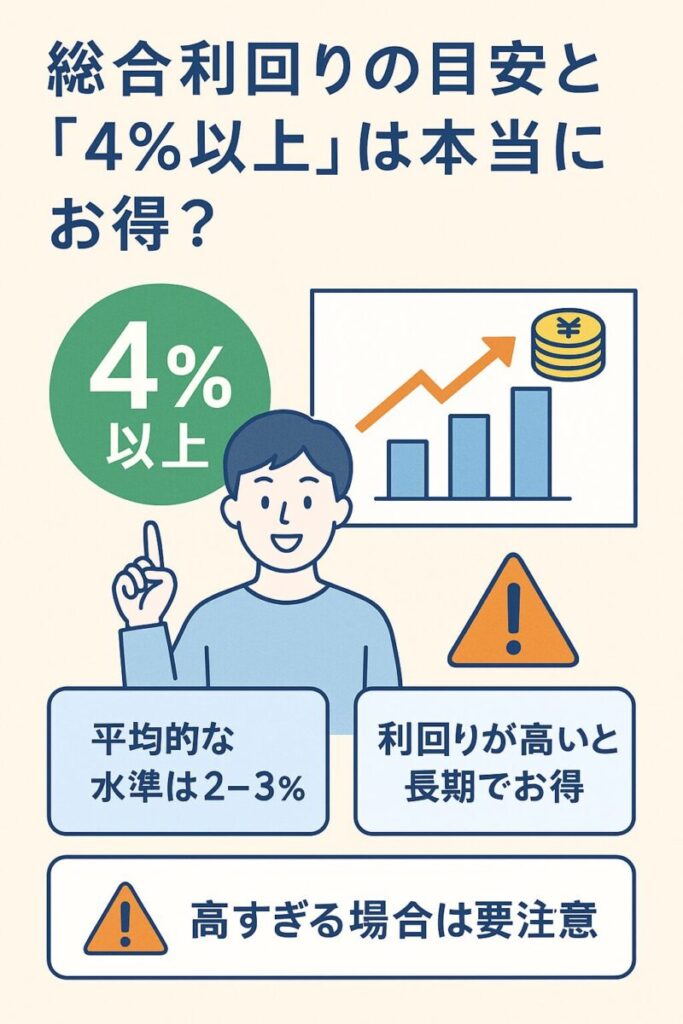

総合利回りの目安と「4%以上」は本当にお得?

一般的な平均水準と見極め方

総合利回りは、だいたい2〜3%くらいが平均的といわれています。

これは、配当と優待の合計で毎年2~3%分くらいの「お得」があるという意味です。

もし総合利回りが4%以上なら、「高いほう」と考えてよいでしょう。

でも、「数字が高ければいい」というわけではありません。

ときには、株価が大きく下がってしまい、利回りだけが高く見えているケースもあります。

なので、利回りの数字だけで判断しないことが大事です。

総合利回り4%以上の意味

総合利回りが4%以上あるということは、1年間で4%以上の見返りがもらえるということです。

たとえば、10万円分の株を買って、毎年4,000円以上の配当+優待がもらえるイメージです。

これが何年も続くと、長く持つほどお得になります。

「配当がしっかりしていて、優待もちゃんと届く」会社なら、安心して持てるでしょう。

特に、外食や日用品など、日常生活で使える優待がある株は人気があります。

ただし、利回りが高すぎると「ちょっと注意が必要」な場合もあります。

利回りが高すぎる銘柄に潜むリスク

総合利回りがとても高い株は、「お得そう」に見えます。

でも実は、それには理由があることが多いです。

たとえば、会社の業績が悪くなって、株価が下がったことで利回りが上がってしまった場合があります。

このとき、配当や優待が今後なくなるかもしれません。

また、急に制度が変わって「優待が終了」することもあります。

だから、「利回りが高い=安心」とは言い切れないのです。

過去の配当や優待の実績を見たり、会社の方針を調べたりして、慎重に判断することが大切です。

総合利回りおすすめ銘柄の選び方

ランキングだけで選んではいけない理由

インターネットでは「総合利回りランキング」がたくさん紹介されています。

高い利回りの株が上位に出ているので、お得に見えるかもしれません。

でも、数字だけを見て株を選ぶのはとても危険です。

ランキングに入っているからといって、その株が本当に自分に合っているとは限りません。

たとえば、優待が「自社店舗だけで使える券」だったり、配当が「過去に急に減ったことがある」などの注意点があるかもしれません。

大事なのは、「自分が使いやすいか」「安定しているか」などをしっかり確認することです。

実際に使いやすい株主優待かどうか

株主優待は、使えない場所や、自分の生活に合わない優待だったら意味がありません。

たとえば、

- 遠くにしかないお店でしか使えない食事券

- あまり必要のない商品

そんなときは、どんなに利回りが高くても「本当にお得」とは言えません。

だからこそ、「自分が本当に使えるか」を考えることがとても大切です。

生活に役立つ優待をくれる株を選ぶと、満足度が高くなります。

投資判断で総合利回りをどう活かすか

長期保有向きの銘柄選びに役立つ理由

総合利回りが高い株は、長く持つことで「じわじわと得をする」タイプの投資に向いています。

毎年、配当金と優待がもらえるので、時間がたつほどトータルの利益が大きくなります。

たとえば、総合利回りが5%の株を10年間持つと、合計で50%分のリターンになります。

銀行に預けるよりも、ずっと高いリターンになることもあります。

また、優待を「生活の中で使える人」にとっては、節約にもつながります。

だから、「すぐに売らないで、コツコツ持ち続けたい人」にはぴったりな考え方です。

他の指標(PER、ROEなど)との併用が重要

投資では、総合利回りだけでなく、いくつかの「指標」を組み合わせて見ることが大切です。

たとえば、「PER(株価収益率)」は、株価が利益に対して高いか安いかを表す数字です。

「ROE(自己資本利益率)」は、会社が自分の資金を使ってどれだけ利益を出しているかを示します。

これらの数字を総合利回りと一緒に見ることで、「安定して成長しているか」や「割高すぎないか」が分かります。

投資は「バランスを見る目」が大切です。

総合利回りだけでなくいろいろな面からチェックすることが、失敗しないコツです。

総合利回りに関するよくある質問(Q&A)

まとめ

総合利回りとは、「配当金」と「株主優待」をあわせたお得さを数字で表したものです。

高いほど魅力的に見えますが、利回りが高すぎる株には注意も必要です。

優待が使いにくかったり、業績が悪化して株価が下がっていたりすることもあります。

投資判断では、総合利回りだけに頼らず、PERやROEなどの指標もあわせてチェックしましょう。

自分の生活に合った優待や、長く安心して持てる銘柄を選ぶことが、満足できる投資への第一歩です。