株価チャートを見ていると、ロウソク足と一緒に、なめらかに伸びる線がいくつも描かれているのを見かけたことはありませんか?

それが「移動平均線(いどうへいきんせん)」です。

一見ただの線に見えるかもしれませんが、実はこの線こそが、株価の“流れ”をつかむうえでとても大切なヒントになるんです。

でも、「移動平均って結局なに?」「どう見たらいいの?」という方も多いはず。

この記事では、初心者の方にもわかりやすく、移動平均線の意味・使い方・注意点までまるっと解説していきます。

これを読めば、チャートを見るのがグッと楽しくなりますよ!

移動平均線とは?株価の流れを読むための基本ツール

株のチャートを見ていると、ローソク足と一緒に、なめらかに伸びる線がいくつか表示されていることがありますよね。

それが「移動平均線(いどうへいきんせん)」と呼ばれるものです。

移動平均線は、株価のトレンド(流れ)を視覚的にわかりやすくするための線で、チャート分析をするうえで欠かせない存在です。

たとえば、株価がジグザグと上下していても、移動平均線を見ると「上がりつつあるな」「そろそろ下がってきたかも」といった全体の傾向(トレンド)を把握できます。

投資家の多くがこの線を参考にして売買のタイミングを考えているため、「移動平均線に株価がタッチしたら反発する」といった“意識されやすい線”でもあります。

つまり、移動平均線とは、チャートのブレをならして「今の流れはどうか?」を知るための道しるべのようなもの。

株の初心者にとっても、複雑なテクニカル指標の前にまず覚えたい、基本中の基本ツールなんです。

移動平均線のしくみ

移動平均線は、その名前のとおり「移動しながら平均を出した値」を線でつないだものです。

具体的には、ある期間の株価の終値の平均を毎日計算していき、その結果を線にしたものになります。

たとえば「5日移動平均線」の場合、今日の時点では「直近5日間の終値の平均値」を計算。

明日になると、1日前のデータが外れ、新しい日の株価が加わって再び平均が計算されます。

このように、毎日“最新の5日分”で平均を出し続けるため、「移動」平均と呼ばれているんです。

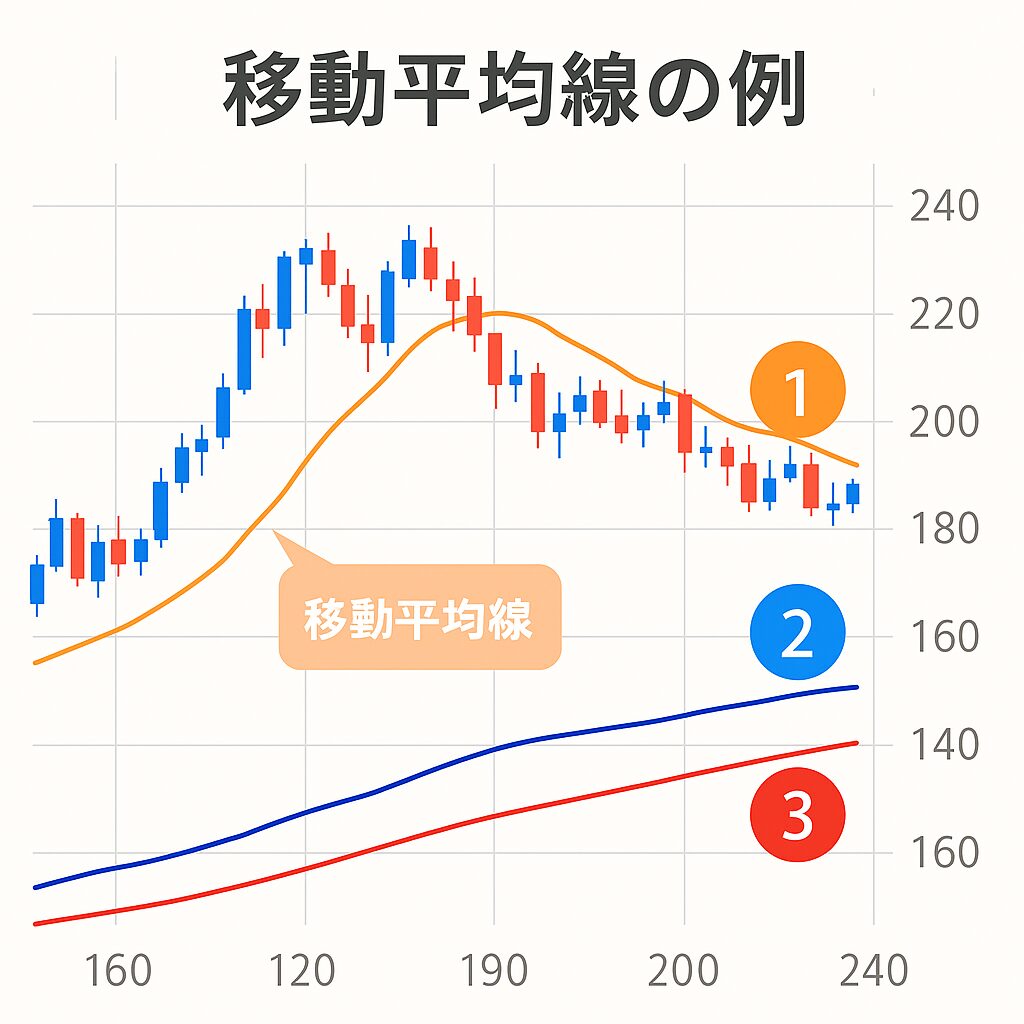

代表的な期間:5日・25日・75日移動平均線

移動平均線には、見る期間の長さによって種類があります。

よく使われるのは次の3つ:

- 5日移動平均線(短期)

→ 1週間の値動きをざっくり見るのに便利。短期トレーダー向け。 - 25日移動平均線(中期)

→ 約1か月のトレンドがわかる、初心者にもおすすめの基準線。 - 75日・200日移動平均線(長期)

→ 数か月〜半年以上の流れを見るための線。長期投資で重要。

このように、期間を変えることで、短期・中期・長期の流れをそれぞれ把握できるのが、移動平均線の大きな魅力です。

なぜ移動平均線を見るの?

株の値動きは毎日ガタガタと上下します。

そのままだと

結局この銘柄は上がってるの?下がってるの?

と、全体の流れがつかみにくいんですよね。

そこで役に立つのが「移動平均線」です。

移動平均線を見ることで、株価の“トレンド(流れ)”を視覚的に理解できるようになります。

株価のトレンドが視覚的にわかる

たとえば…

- 移動平均線が右肩上がりなら「上昇トレンド」

- 右肩下がりなら「下降トレンド」

- 横ばいなら「レンジ(もみ合い)」

というように、株価がどちらの方向に進もうとしているのかが、線の角度から見てとれるようになるんです。

特に25日移動平均線は、「今の株価が中期的に見て高いのか安いのか」を判断するのに便利。

上にいれば「勢いがある」、下にいれば「下げ傾向かも」といった見方もできます。

多くの投資家が注目している

移動平均線は、株価のトレンドをなめらかに示す線として、個人投資家から機関投資家まで幅広く活用されているチャート指標です。

短期・中期・長期の流れを一目で確認できるため、市場全体のムードや方向感を把握する際の“補助線”として役立ちます。

また、多くの人が同じ移動平均線を参考にしていることで、チャート上の“節目”として意識されることがあるという側面もありますが、それ自体が「売買の明確なサイン」となるわけではありません。

あくまでも、移動平均線は“価格の流れを視覚化したもの”であり、それ単体で売買判断をするものではないという点には注意が必要です。

実際のチャートではどう使う?

移動平均線は、チャートに表示してはじめて本領を発揮します。

ここでは、「株価と移動平均線の関係」や「よく使われるシグナル」など、実際のチャートでの使い方を見ていきましょう。

株価と移動平均線の位置関係

移動平均線を見るうえで、まずチェックしたいのが「今の株価が移動平均線より上にあるか、下にあるか」。

- 株価が移動平均線の上にある

→ 上昇トレンド。勢いがある状態。 - 株価が移動平均線の下にある

→ 下落トレンド。弱含みの状態。

また、移動平均線が「下から支えるようにある」ときはサポート(支持線)として、「上から押さえつけるようにある」ときはレジスタンス(抵抗線)として機能することもあります。

このあたりを意識してチャートを見るだけで、株価の強さや流れがずいぶん読みやすくなりますよ。

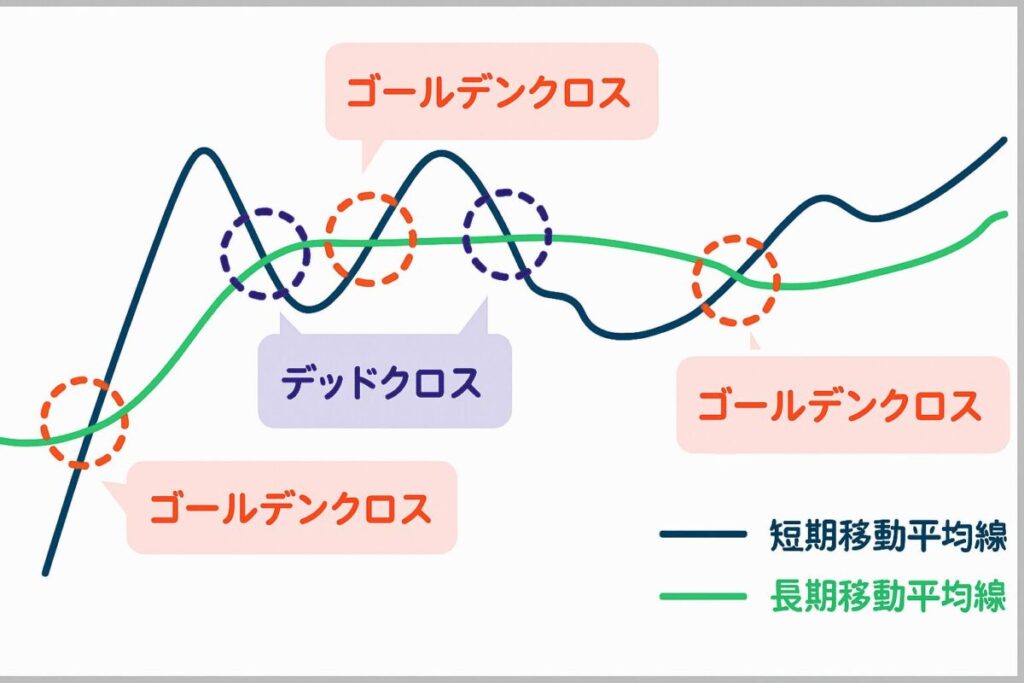

ゴールデンクロスとデッドクロス

移動平均線には、「売買のサイン」として有名な現象が2つあります。

- ゴールデンクロス

短期線(例:5日線)が長期線(例:25日線)を下から上に突き抜ける現象。

上昇トレンドへの転換点とされ、買いシグナルとされることが多いです。 - デッドクロス

短期線が長期線を上から下に突き抜ける現象。

下落トレンドへの転換点と見られ、売りシグナルとして知られています。

ただし、こうしたクロスは「事後的」なサインであることもあるので、絶対視せずにほかの指標やチャートの流れと合わせて見ることが大切です。

移動平均線の注意点と限界

移動平均線は、株価のトレンドをなめらかに表現してくれる便利なツールですが、万能ではありません。

使い方を誤ると、かえって判断を誤ってしまうこともあります。

ここでは、初心者が知っておきたい「移動平均線の注意点と限界」を解説します。

未来を予測する線ではない

よくある誤解のひとつが、「移動平均線はこれからの株価の動きを予測してくれる」と思ってしまうこと。

でも実際には、移動平均線は過去の株価の平均値をならしたものであり、未来の株価を予測する機能はありません。

たとえば、上昇トレンドに見えていた移動平均線が、急な暴落によって一気に反転することもあります。つまり、移動平均線は“遅れてやってくる指標”なのです。

急な値動きにはついていけないことも

移動平均線は、過去の平均をベースにしているため、急騰や急落といった“突発的な動き”には反応が鈍くなる傾向があります。

特に、期間が長い移動平均線(75日や200日線など)は、変化への反応がさらに遅くなります。

そのため、「移動平均線が上向いているから安心」と思っていたら、突然の下落に巻き込まれる…といったことも起こり得ます。

移動平均線は、トレンドを見るにはとても役立ちますが、過信せず、他の指標や出来高、ニュースなどと組み合わせて使うのが基本です。

まとめ

移動平均線は、株価のトレンド(流れ)をシンプルに、わかりやすく見せてくれる心強い味方です。

複雑なチャートも、移動平均線を引くだけで「上がってるのか、下がってるのか」がスッと見えるようになり、「今は買うべき?様子を見るべき?」といった判断もつけやすくなります。

ただし、移動平均線はあくまで“過去の平均”を描いた補助線。

未来を予測するものではないという点はしっかり押さえておきましょう。

まずは25日線からチャートに表示して、

・株価が線より上にある?下にある?

・線の向きはどうなってる?

といった“視点”を持って眺めてみるところから始めてみてください。

きっと、これまで見えなかった「株価のリズム」が、少しずつ見えるようになってきますよ。