株式投資をしていると、よく見かける「EPS(1株あたり利益)」という言葉。

なんとなく重要そうだけど、実際には何を意味しているのかよくわからない…という方も多いのではないでしょうか?

EPSは、企業がどれだけ効率よく利益を稼いでいるかを示す、投資判断に欠かせない基本指標です。

本記事では、EPSの意味や計算方法、他の指標との関係、そして投資にどう活かせるのかまで、初心者の方にもわかりやすく解説します。

EPS(1株あたり利益)とは?

株式投資をするうえでよく出てくる指標のひとつに「EPS(イーピーエス)」があります。

初めて聞く方には少し難しそうに感じるかもしれませんが、実はとてもシンプルで、企業の「もうける力」を表す大切な数字です。

ここでは、EPSの基本についてわかりやすく解説します。

EPSの定義と意味

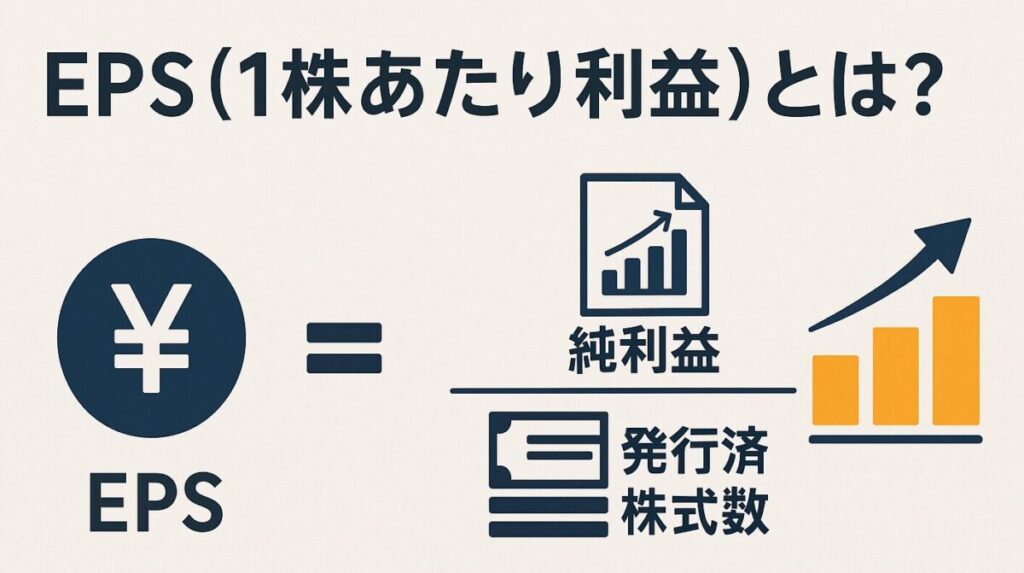

EPSとは「Earnings Per Share」の略で、日本語では「1株あたり利益」と呼ばれます。

これは、企業が1年間でどれくらいの利益を出したかを、発行している株の数で割った数字です。

簡単に言うと、「1株あたりどれだけの利益を稼ぎ出したか」を示すもので、企業の収益性を表す重要な指標です。

この数値が高ければ高いほど、「この会社は1株ごとに多くの利益を生んでいる=効率よく稼いでいる」と評価されます。

EPSの計算式と具体例

EPSの計算はとても簡単です。以下の式で求められます。

EPS = 純利益 ÷ 発行済株式数

たとえば、ある会社が1年間で10億円の純利益を上げていて、発行している株式数が1,000万株だったとします。

このときのEPSは以下のように計算されます。

10億円 ÷ 1,000万株 = 100円

つまり、この会社のEPSは「100円」となり、「1株あたり100円の利益を生み出している」ということになります。

発行済株式数との関係

EPSは、企業の利益を株式の数で割って出すため、「発行済株式数」が多いか少ないかによっても変動します。

たとえば、純利益が同じでも株式数が2倍になれば、EPSは半分になります。

また、自社株買いによって株式数が減れば、EPSは自然と上がる傾向になります。

逆に、新たに株を発行(増資)すれば株式数が増えるため、EPSは下がることがあります。

つまり、EPSを正しく読み解くためには、「利益の変化」だけでなく、「株式数の増減」にも注意する必要があるのです。

EPSがなぜ重要なのか?

EPS(1株あたり利益)は、単に「数字のひとつ」ではありません。

投資判断をするうえで非常に重要な役割を果たしています。

企業の実力を見極めたり、株価の妥当性を考えるときに、EPSは多くの投資家にとって欠かせない判断材料です。

ここでは、EPSがなぜ重要なのかを3つの視点から解説します。

企業の収益性を表す指標としての役割

EPSは、その企業が「どれだけ効率よく利益を出しているか」を表す指標です。

たとえば、同じ10億円の純利益でも、発行している株数が違えばEPSの値は大きく異なります。

つまり、EPSを見れば「1株あたりどれくらいの利益を上げているのか」が一目でわかるのです。

このため、EPSは企業の収益力を測るうえで非常に有効です。

単純な売上や利益だけでは見えにくい、企業の「稼ぐ力」をより正確に把握できるからです。

他の指標(PERなど)との関連性

EPSは、他の財務指標、特に「PER(株価収益率)」と組み合わせて使われることが多いです。

PERは、現在の株価が企業の利益に対して割高か割安かを判断するための指標で、次のように計算されます。

PER = 株価 ÷ EPS

EPSが高ければ、同じ株価でもPERは低くなり、「割安な株」と判断されることがあります。

逆に、EPSが低ければ、PERは高くなり「割高」と見なされることもあります。

つまり、EPSがしっかりしていないと、PERの分析も正確にはできません。

株価の妥当性を考えるうえで、EPSは欠かせない存在です。

EPSの成長が示す将来性

EPSは「今の利益」だけでなく、「将来の成長性」を見極めるためにも役立ちます。

企業が毎年安定してEPSを伸ばしているなら、それは「利益を着実に増やしている=将来も期待できる会社」である可能性が高いと言えます。

EPSの成長は、以下のようなポジティブなサインとしてとらえられます。

- 事業が拡大している

- 経営が効率化されている

- 安定して利益を出せるビジネスモデルがある

逆に、EPSが長期的に下がっている企業は、収益力が落ちているサインかもしれません。

投資する際には、過去数年分のEPS推移をチェックして、将来にわたって成長できるかどうかを見極めることが重要です。

EPSを使った投資判断の方法

EPS(1株あたり利益)は、企業の収益性を表すだけでなく、株式投資の「買いどき」「売りどき」を判断するための手がかりにもなります。

ここでは、EPSを使ってどのように投資判断を行うのか、具体的な活用方法を紹介します。

EPSを使って割安株を見つける

EPSは、株価が企業の利益に見合っているかどうかを判断するための材料になります。

たとえば、株価が1,000円でEPSが100円の会社のPERは「10倍」です。

一方、株価が同じ1,000円でもEPSが50円の会社は「PER=20倍」となり、前者のほうが割安に見えます。

これは「同じ金額を払うなら、より多くの利益を出している会社のほうがお得」という考え方です。

つまり、EPSが高いにもかかわらず株価があまり上がっていない企業は、「割安株(バリュー株)」として注目される可能性があります。

PERと組み合わせて見ることで、隠れた優良銘柄を見つけるヒントになるのです。

同業他社との比較に使える理由

EPSは「1株あたり」の利益を示すため、企業規模の違いに関係なく比較がしやすいという特徴があります。

たとえば、売上が大きな会社でも利益率が低ければEPSは伸びません。

逆に、小さな会社でも効率的に稼げていれば、高いEPSになることがあります。

このように、EPSを使えば、同じ業界内でどの企業が効率よく利益を出しているかを比較できます。

たとえば、同じ業界のA社とB社を比べて、A社のEPSが安定して高ければ、より収益性の高いビジネスをしていると判断できるのです。

過去のEPS推移をチェックするポイント

EPSは1年ごとの数字だけを見ていても、正しい判断はできません。

大切なのは「EPSが毎年安定して伸びているか」を見ることです。以下のようなポイントに注目してみましょう。

- EPSが右肩上がりに成長しているか?

- リーマンショックやコロナ禍のような逆風でも、急激に落ち込んでいないか?

- 直近の数年間でEPSが停滞していないか?

安定してEPSを伸ばしている企業は、事業の収益基盤がしっかりしている証拠です。

一方で、EPSが上下に大きくぶれている企業は、業績の安定性に不安がある可能性もあります。

また、直近だけでなく5年〜10年程度の長期的な推移を見ることで、その企業が「成長企業」なのか「安定企業」なのか、あるいは「衰退傾向」にあるのかを判断する材料になります。

EPSをチェックする際の注意点

EPS(1株あたり利益)は企業の収益性を測るうえで便利な指標ですが、数字だけを見て判断するのは危険です。

見かけの数字に惑わされないように、チェックするときにはいくつかの注意点を押さえておく必要があります。

ここでは、特に気をつけたい3つのポイントを解説します。

一時的な利益によるEPSの変動に注意

EPSが急に上がっているからといって、必ずしもその企業の実力が伸びたとは限りません。

一時的な利益、たとえば不動産や子会社の売却益などが計上された場合、実際の事業とは関係なくEPSが大きく上昇することがあります。

こういった「特別利益」は、次の年には発生しないことが多いため、持続的な収益力とは言えません。

EPSが急に伸びているときは、「何がその利益を生んだのか?」という背景を確認することが大切です。

株式数の増減による影響

EPSは「純利益 ÷ 発行済株式数」で求められるため、株式数の変化によっても数値が変わります。

たとえば企業が自社株買いを行い、発行済株式数が減ると、同じ純利益でもEPSは高くなります。

一方で、増資によって新しく株を発行した場合は、株式数が増えてEPSが下がることもあります。

このように、EPSの変動が「利益の変化」ではなく「株数の増減」によるものなのかを見極めることが大切です。

EPSだけを見て「この会社は利益を伸ばしている」と早合点しないよう注意しましょう。

業種・ビジネスモデルの違いを考慮する

EPSはさまざまな企業を比較するのに便利な指標ですが、業種やビジネスモデルが違う企業同士を単純に比べるのは適切ではありません。

たとえば、IT企業と鉄鋼メーカーでは、利益の出し方や投資の回収スピードがまったく異なります。

EPSが低くても、大きな初期投資をして成長段階にある企業もありますし、高配当を維持するためにEPSをあえて安定させている成熟企業もあります。

つまり、EPSを見るときには、その企業がどんなビジネスをしているのか、どんなステージにあるのかを踏まえて判断することが大切です。

まとめ

EPS(1株あたり利益)は、企業が1株ごとにどれだけの利益を上げているかを示す、とても重要な指標です。

数字自体はシンプルでも、その中には「企業の稼ぐ力」や「将来性」が詰まっています。

- EPSが高ければ、企業の収益性が高いことを意味します

- PERなどの指標と組み合わせれば、割安株を見つけるヒントになります

- 過去の推移や、他社との比較にも活用できます

ただし、見た目の数値だけに頼らず、「一時的な利益かどうか」「株式数の増減が影響していないか」「業種に合った評価か」をしっかり見極めることも大切です。

株式投資で成功するには、こうした指標を自分の目で読み解いていく力が必要です。

まずは気になる企業のEPSをチェックすることから、あなたの投資力を一歩ずつ高めていきましょう。