投資って、失敗しそうだし興味あるけどこわいな。

そんな不安をやわらげてくれるのが、「分散投資」という考え方です。

お金を1か所にまとめるのではなく、いくつかに分けて投資することで、リスクを減らし、安定した運用を目指せます。

株や債券、国内と海外、時間や会社の種類など、分け方にもいろいろな工夫があります。

この記事では、分散投資の基本から具体的な方法、注意点までをやさしく解説します。

これから投資を始めたい人も、すでに始めている人も、「負けにくい投資」を身につけるための第一歩にしてみてください。

分散投資とは?リスクを抑える資産運用の基本

「分散投資」の定義と考え方

分散投資とは、お金の使いみちを一つにしぼらず、いくつかに分けて投資することです。

たとえば、全部の資金を一つの会社の株に使うのではなく、ちがう会社や業種、国などに分けて投資します。

なぜなら、どんなに有名な会社でも、いつトラブルにあうかわからないからです。

そのとき、ほかの投資先がしっかりしていれば、全体で見るとあまり損をせずにすみます。

いろいろな場所や種類にわけることで、全体のバランスがとれ、安定した資産運用ができるようになります。

これが「分散投資」の基本的な考え方です。

単一投資との違いとメリット

単一投資とは、お金を一つの投資先にだけ使う方法のことです。

たとえば、ある会社の株にだけ全部使ったり、一つの国の株だけ買ったりすることです。

もしその投資先がうまくいけば、大きな利益が出るかもしれません。

でも、逆にダメになったときには、お金が大きく減ってしまうリスクもあります。

分散投資は、そのリスクをへらすための方法です。

投資先をいくつかに分けておけば、どれかが下がっても、ほかでカバーできる可能性があるからです。

つまり、単一投資は「勝てば大きい、でも負けても大きい」。

分散投資は「大きな利益は少ないけど、負けにくい」。そんなちがいがあります。

安心して長く投資を続けるなら、分散投資の方が向いていることが多いです。

分散投資が推奨される理由とは?

投資の世界では、なにが起こるか正確に予想することはとてもむずかしいです。

景気がよくても、戦争や事故、企業の不正などで急に状況が変わることがあります。

そんなとき、一つだけの投資先にお金を集中させていたら、大きなダメージを受けるかもしれません。

でも、いくつかに分けて投資していれば、全体のダメージを小さくできます。

また、投資先によって動きがちがうこともあります。

たとえば、日本の株が下がっても、アメリカの株が上がっていることもあります。

あるいは、株が下がっても、債券が安定していることもあります。

このようにちがう動きをするものを組み合わせることで、全体の成績が安定しやすくなるのです。

だから、多くのプロの投資家や機関投資家も分散投資を取り入れています。

分散投資は「大きく勝つこと」よりも「大きく負けないこと」を目指す方法です。

それが、長く投資を続けていくためにはとても大切なのです。

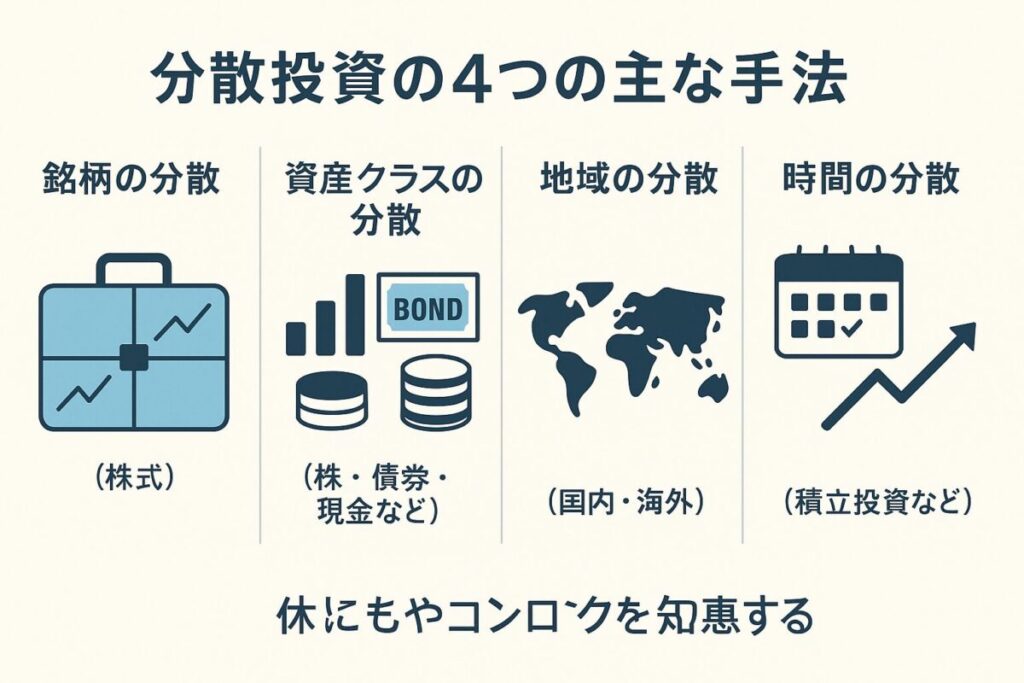

分散投資の4つの主な手法

分散投資には、いくつかのやり方があります。

ここでは「資産クラスの分散」「地域の分散」「時間の分散」「銘柄の分散」の4つの方法を紹介します。

どれも、リスクをへらして安定した投資を目指すために役立ちます。

資産クラスの分散(株・債券・現金など)

まず一つ目は、「資産クラスの分散」です。

これは、ちがう種類の金融商品に投資することです。

たとえば、「株式」「債券」などがあります。

株は会社の成長に期待して投資するものですが、価格の変動が大きく、リスクもあります。

一方で、債券はリターンが小さめですが、値動きは安定しています。

それぞれに特徴があるので、いくつかを組み合わせて持つことで、リスクをやわらげることができます。

たとえば、株が下がっても、債券や預金があることで全体のダメージを小さくできます。

このように、資産の種類を分けることが大切です。

地域の分散(国内・海外)

二つ目は、「地域の分散」です。

これは、日本だけでなく、世界のいろいろな国や地域に投資することです。

たとえば、日本の会社の株だけを買っていると、日本の景気が悪くなったときにまとめて下がるかもしれません。

でも、アメリカやヨーロッパ、アジアなど、世界中の会社に分けて投資していれば、どこかが調子を崩しても、ほかでカバーできる可能性があります。

それぞれの国や地域には、成長のスピードや産業の強みなど、ちがった特徴があります。

広い視野で投資することで、チャンスもリスクも分けることができるのです。

時間の分散(積立投資など)

三つ目は、「時間の分散」です。

これは、投資のタイミングを分けて、少しずつ投資していく方法です。

たとえば、毎月1万円ずつ株を買っていく「積立投資」が代表的です。

一度にまとめて買うと、その時の価格が高かった場合に、損をするリスクがあります。

でも、時間をかけて買っていくと、高いときも安いときもあるので、平均的な価格で投資することができます。

これを「ドルコスト平均法」といいます。

時間の分散は、投資初心者にとっても安心して始められる方法の一つです。

少額からコツコツと始められるのも、うれしいポイントです。

銘柄の分散(株式内の分け方)

四つ目は「銘柄の分散」です。

これは、株式に投資するときに、1つの会社だけではなく、いくつかの会社に分けて投資することです。

たとえば、全部の資金を1社に使うと、その会社がこけたときに大きな損になります。

でも、5社や10社に分けておけば、どこかが下がっても、ほかの会社がささえてくれるかもしれません。

さらに、業種(自動車、IT、食品など)をバラバラにすることで、同じタイミングで全部下がるリスクもへらせます。

つまり、株式の中でも「いろいろな会社にわけること」がとても大切なのです。

分散投資にはいろいろな方向からの工夫があります。4つの手法をバランスよく組み合わせることで、より安定した運用が目指せます。

分散投資で気をつけるべき3つの落とし穴

分散投資は、リスクをおさえるためにとても大切な考え方です。

でも、やり方をまちがえると、思ったような効果が出ないこともあります。

ここでは、分散投資でよくある「3つの落とし穴」について説明します。

これを知っておけば、よりかしこく投資できるようになります。

分散しすぎてリターンが薄まるリスク

いろいろなものに投資するのは良いことですが、数が多すぎると問題になることもあります。

たとえば、あまりにたくさんの会社や商品に分けすぎると、それぞれの成長の力が小さくなってしまいます。

せっかく成績のよい投資先があっても、全体で見ればリターンが少なくなってしまうのです。

これは、「広く分けすぎたことで、もうけも分散してしまった」という状態です。

分散投資はほどほどのバランスが大切です。

自分の目的や予算に合わせて、分ける数や割合をしっかり考えましょう。

相関関係を無視した投資は“見せかけの分散”

たとえば、同じような業種の会社にいくつも投資しても、実はみんな同じような動きをすることがあります。

この場合、見た目では分散しているように見えても、実はあまり意味がないのです。

たとえば、自動車会社ばかりを選んでしまうと、どれか一社がダメになれば他もダメになるかもしれません。

これを「見せかけの分散」といいます。

本当の分散投資をするには、動きのちがうものを選ぶことが大切です。

株と債券、国内と海外、ちがう業種などをうまく組み合わせましょう。

定期的な見直しがないと効果が薄れる

いちど分散投資をしても、それで安心しきってはいけません。

時間がたつと、値段の動きなどによって、投資のバランスがくずれてしまうことがあります。

たとえば、ある投資先だけが大きく上がると、全体の中での割合が大きくなってしまいます。

その結果、知らないうちに「集中投資」になってしまっていることもあります。

そうならないように、ときどき自分の投資の中身をチェックすることが大切です。

そして必要があれば、バランスをととのえる「リバランス」を行いましょう。

分散投資は、やって終わりではなく「つづけて見直すこと」が大事なのです。

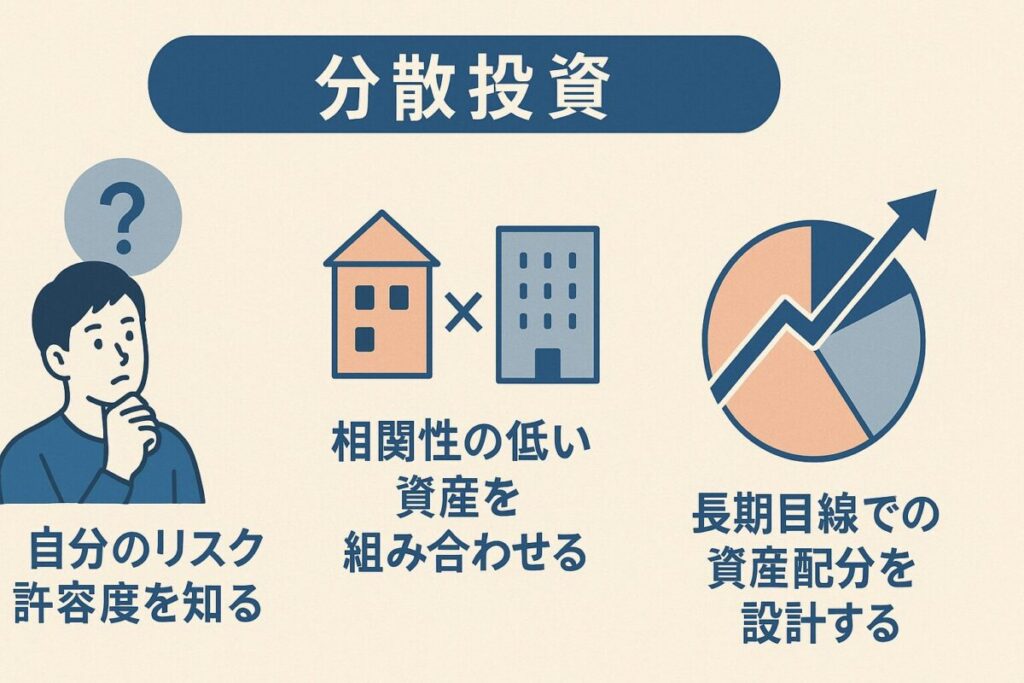

分散投資の効果を高めるためのポイント

分散投資は、うまく使えばとても役立つ方法です。

でも、ただバラバラに投資するだけでは、じゅうぶんな効果が出ないこともあります。

ここでは、分散投資の効果をもっと高めるために大切な3つのポイントを紹介します。

このポイントを意識すれば、もっと安定した投資ができるようになります。

自分のリスク許容度を知る

まず大切なのは、「自分のリスク許容度」を知ることです。

リスク許容度とは、「どれくらいの損なら自分がガマンできるか」という目安のことです。

たとえば、1万円が5千円に減っても平気な人と、それがストレスになる人では、選ぶべき投資先がちがってきます。

分散投資を考えるときも、自分にとってちょうどよいバランスを見つけることが大切です。

まずは、自分がどんな性格か、どんな投資が合っているかを考えてみてください。

相関性の低い資産を組み合わせる

「相関性(そうかんせい)」とは、ある資産と別の資産がどれくらい同じように動くか、ということです。

分散投資では、この相関性が低い(つまり、ちがう動きをする)資産を組み合わせると効果が高まります。

たとえば、株が下がるときでも、債券があまり動かないことがあります。

このようにちがう動きをする資産を組み合わせると、全体のバランスがとれやすくなります。

もし、全部が同じように下がってしまうような組み合わせだったら、分けていても意味がありません。

だから、ちゃんと「ちがう動きをするもの」を選ぶことが、分散投資のカギになります。

長期目線での資産配分を設計する

分散投資は、今日買って明日もうけるための方法ではありません。

長い時間をかけて、少しずつふやしていくための考え方です。

だからこそ、「長期目線」で考えることが大切です。

今の景気やニュースにふりまわされるのではなく、自分のゴールに向かって、どんな配分がいいかを考えましょう。

たとえば、「大学の学費に使いたい」「10年後に家を買いたい」といった目標があるなら、それに合わせて資産を組み立てます。

それぞれの目的に合った「資産配分(ポートフォリオ)」を決めておけば、安心して投資をつづけることができます。

そして、ときどき見直して、必要に応じてバランスをととのえましょう。

それが、分散投資を長くつづけるための大事なコツです。

分散投資は本当に安心?よくある疑問に回答

分散投資は「リスクをへらす方法」としてよく知られています。

でも、はじめて投資をする人にとっては、「本当に安心なの?」「それだけで大丈夫?」という気もちもあるかもしれません。

ここでは、分散投資に関してよくある3つの質問にやさしく答えていきます。

分散投資すれば損をしないの?

いいえ、分散投資をしていても「絶対に損をしない」わけではありません。

ただし、損をする可能性を小さくすることができます。

たとえば、全部のお金を一つの会社の株に入れていたら、その会社がこけたときに大きな損になります。

でも、10社に分けていれば、1社がダメでも残りの9社ががんばれば、大きな損になりにくいのです。

つまり、「分散投資=ノーリスク」ではありません。

「分散投資=リスクを小さくするための方法」だと思ってください。

インデックス投資との違いは?

インデックス投資とは、「日経平均」や「S&P500」など、市場全体の動きに合わせた投資のことです。

わかりやすく言うと、「いろんな会社をまとめて買う」ような投資方法です。

このインデックス投資も、実は分散投資の一つです。

たとえば、S&P500に投資すれば、アメリカの大きな会社500社に広く投資していることになります。

ただし、分散投資はもっと自由なやり方です。

自分で「日本の株+外国の債券+金(ゴールド)」など、好きな組み合わせで投資ができます。

つまり、インデックス投資は「自動で分散される投資」。

それに対して、分散投資は「自分でバランスを考える投資」という違いがあります。

分散とリスクヘッジの違いとは?

「リスクヘッジ」という言葉も、投資ではよく出てきます。

これもリスクを小さくする方法ですが、分散投資とは少しちがいます。

リスクヘッジは、ある投資が下がったときに、別の投資でその損をおぎなう方法です。

たとえば、株が下がるときに上がりやすい「金(ゴールド)」を持っておく、といったやり方です。

分散投資は「いろいろ持つことで安定させる方法」。

リスクヘッジは「下がったときのために、守りを入れておく方法」。

このように、目的や使い方が少しちがいます。

でも、どちらも「リスクをへらす」という点では似ています。

だから、両方をうまく組み合わせると、もっと安心して投資ができます。

まとめ

分散投資は、お金を一つの場所にまとめず、いくつかに分けて投資する方法です。

その目的は、「大きく勝つこと」ではなく「大きく負けないこと」にあります。

株、債券、預金、国内、海外、いろいろなものを組み合わせることで、リスクをやわらげることができます。

さらに、毎月コツコツ積み立てたり、時間をかけて投資することで、安定した運用が目指せます。

もちろん、分散投資をしていても損をすることはあります。

でも、「すべてを失う」ような大きなリスクを減らすことができるのです。

そして、自分のリスクの感じ方や投資の目的に合わせて、バランスを考えることがとても大切です。

そのためには、ときどき見直すことも忘れないようにしましょう。

分散投資は、ゆっくりでも確実に資産をふやしたい人にぴったりの方法です。

あせらず、じっくり、長い目で育てていく気持ちで投資をつづけましょう。