平和堂[8276]は滋賀を中心に地域に根ざしたスーパーを展開している会社です。

食品や日用品といった生活に欠かせない商品を取り扱っているため、景気に左右されにくく安定した経営を続けています。

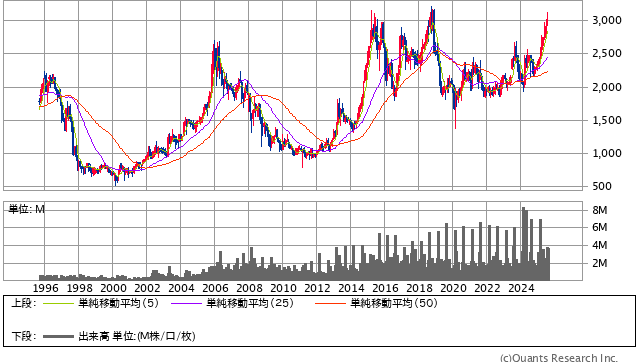

株価は現在、過去30年でも最高水準にあり、投資家からの注目度が高まっています。

また、株主優待として買物券や地域特産品を受け取れる仕組みがあり、普段の生活に役立つ点も魅力です。

派手な成長は見込みにくいものの、長期的に安定して保有できる銘柄として検討する価値があります。

株式情報

| 割安度 | 安全度 | 値動き傾向 | ||

| PER | PBR | 自己資本比率 | ROE | 信用倍率 |

| 13.9倍 | 0.79倍 | 61.69% | 5.70% | 0.02倍 |

| 優待&配当 | ||||

| 総合利回り | 配当利回り | 優待利回り | 権利確定月 | 優待最低取得額 |

| 2.49% | 2.17% | 0.32% | 2月、8月 | 303,000円 |

| 編集部おすすめ度 | 理由 |

| 安定感と優待の実用性を兼ね備えた堅実な銘柄です。食品や日用品を扱うため景気に左右されにくく、長期保有に向いています。一方で現在の株価は過去30年でも最高水準にあり、新規での購入は慎重さが必要です。優待は生活に役立ち、配当と合わせれば長期投資の魅力が高まります。 |

株主優待情報

株主優待の内容

平和堂の株主優待は、自社店舗で利用できる買物券か地域の特産品を選べる仕組みになっています。

普段から平和堂を利用する人にとっては日々の買い物の節約につながり、地域の特産品を選べばその土地ならではの魅力を楽しめるのも特徴です。

保有株数に応じて優待額が段階的に増えていくので、長期的に株数を増やすほど生活に役立つ優待を受け取れるのが魅力です。

| 保有株数 | 優待内容 |

|---|---|

| 100株以上 | 平和堂各店舗で使える買物券 1,000円分 または 地域特産品(選択制) |

| 500株以上 | 買物券 3,000円分 または 特産品 |

| 1,000株以上 | 買物券 5,000円分 または 特産品 |

| 2,000株以上 | 買物券 10,000円分 または 特産品 |

権利確定日と有効期限

優待の権利は毎年2月末時点で株を持っている株主に与えられます。

発送は6月頃となり、有効期限は翌年6月末までと比較的長めに設定されているため、無理なく利用できる点も安心材料です。

生活に密着したスーパーだからこそ、優待を日常生活で活用しやすいのが平和堂株の魅力といえます。

| 権利確定月 | 優待発送時期 | 有効期限 |

|---|---|---|

| 2月末日 | 毎年6月頃 | 翌年6月末まで |

会社情報

平和堂は滋賀県に本社を置く総合小売業の会社です。

地域に根ざしたスーパーとして知られており、近畿や北陸、中部地方を中心に店舗を展開しています。

創業以来「暮らしの豊かさに貢献する」という理念を掲げ、食品や日用品など生活に欠かせない商品を幅広く提供してきました。

また大型のショッピングセンター型店舗だけでなく、日常の買い物に便利な中規模スーパーまで、多様な形態で地域住民の生活を支えています。

特に食料品売り場は地域密着の強みを活かし、地元産の野菜や特産品を多く取り扱う点が特徴です。

平和堂のブランドには「アル・プラザ」「フレンドマート」などがあり、それぞれ地域や立地に合わせた店舗づくりをしています。

アル・プラザは食品に加え衣料品や住居関連商品など幅広く揃える総合スーパーで、地域のショッピング拠点として利用されています。

一方でフレンドマートは日常の買い物に特化した食品スーパーとして、よりコンパクトで便利な店舗形態を持っています。

このほかにも自社ブランド商品の開発に力を入れており、プライベートブランドを通じてお手頃価格で品質の良い商品を提供しています。

またECサイトの運営やキャッシュレス決済への対応など、新しい消費行動に合わせた取り組みも進めています。

特に最近では環境に配慮した店舗づくりやリサイクルの推進といったSDGsへの取り組みにも積極的です。

会社としては単に商品を販売するだけではなく、地域社会との関わりを大切にしています。

例えば地元イベントへの協力や学校給食への食材提供など、地域貢献活動にも積極的に参加しています。

そのため平和堂は「地元のスーパー」として親しまれつつ、企業としての社会的責任も果たしているといえます。

近年の競争環境は大手チェーンやドラッグストアの台頭により厳しくなっていますが、地元密着という強みを活かして安定した経営基盤を維持しています。

長期的に見れば、大都市圏のような急成長は難しいものの、堅実な営業と地域との強い結びつきによって、安定した収益が期待できる会社です。

こうした背景から、平和堂は派手さはないものの、生活に密着した事業を着実に展開する堅実な企業として評価されています。

編集部からのおすすめ情報

編集部のおすすめ:

株式情報にみる分析

平和堂の株価を過去30年スパンで見ると、長期的には一定のレンジを繰り返してきましたが、直近では大きな変化が見られます。

2024年から2025年にかけて株価が強く上昇し、現在は過去30年で見ても最高水準に到達しています。

過去にも2006年や2018年に高値を付ける局面がありましたが、今回はそれを明確に超える水準にあり、相場環境の変化や投資家の評価の高まりが感じられます。

ただし、最高水準にある株価は投資家にとって両面の意味を持ちます。

一方では企業への期待感が高まり、安定性が評価されている証拠でもあります。

他方では短期的に買われすぎている可能性があり、今後は調整局面が訪れるリスクも想定しなければなりません。

特に長期チャートを見ると、これまでも高値圏に到達した後には数年にわたる調整局面を経験しており、今回も似たような動きを見せる可能性は否定できません。

事業自体は生活必需品を扱う安定的な小売業であり、急成長する業種ではないため、株価の上昇スピードと実際の企業業績との間に乖離が生じやすい局面です。

そのため、長期保有を前提にする場合は「いま慌てて買うより、落ち着いた水準に戻るのを待つ」という判断も冷静な選択肢のひとつです。

財務の健全性や地域密着型の安定経営といった長所は変わらず、長期投資における安心感は依然として高いです。

しかし株価水準を考慮すると、投資おすすめ度は「やや割高圏にあるため積極的には買いにくい」という評価になります。

株主優待にみる分析

平和堂の株主優待は、生活に直結する実用性の高さが最大の魅力です。

自社の店舗で利用できる買物券か、地域の特産品を選べる仕組みになっており、株を100株以上持っていれば必ず受け取ることができます。

特に普段から平和堂を利用している家庭にとっては、毎年の買物券がそのまま生活費の節約につながるため、投資の実感を得やすい優待です。

優待の金額は段階的に増えていく仕組みになっており、株数を増やすほど利便性が高まります。

100株で1,000円分、500株で3,000円分、1,000株で5,000円分とステップアップするため、長期的に資金を増やしていく投資家にとっては、メリットが積み上がる形になります。

高額な優待を一気に出す会社と比べると派手さはありませんが、その分、制度改悪のリスクが低く、持続的に続けられる安定感があるといえます。

また、特産品を選べるという選択肢は、店舗を利用しない株主にとっても魅力があります。

優待は単なる金銭的なリターンだけでなく、その企業の地域性や文化に触れる体験につながります。

平和堂は滋賀を中心に地域に根ざした企業ですから、特産品を通じてその土地の魅力を株主が体感できるというのは、企業理念にも合ったユニークな仕組みです。

さらに優待の有効期限も安心感を高める要素です。

権利確定月は2月末で、発送は6月頃。

そして翌年6月末まで利用できるため、1年以上の余裕があります。

このスケジュールなら、日常的に店舗を利用する人であれば無理なく消化できますし、期限切れで損をする可能性も少ないといえます。

一方で、優待利回りだけを見れば特別に高い水準ではありません。

配当と合わせても総合利回りは平均的で、純粋に利回りだけを重視する投資家にとっては、他に魅力的な銘柄が見つかるかもしれません。

しかし平和堂の優待の本当の価値は、日常生活で「確実に使える」という実用性と、安心して長期保有できる制度設計にあります。

銀行預金では得られない「生活に直結したリターン」を安定的に受け取れることが、平和堂株を持つ大きな動機となります。

ただし現在の株価は過去30年で最高水準にあります。

優待の内容自体は変わっていませんから、株価が高い時点で新規に買う場合、優待利回りの相対的な魅力は下がってしまいます。

同じ優待額を得るのに、株価が高ければ投資額も大きく必要になるからです。

この点は冷静に考える必要があり、優待の価値を十分に享受できるのは「すでに長期で保有している株主」や「店舗をよく使う生活者」であるといえます。

総合的に見ると、平和堂の優待は高利回りを狙う投資家向けではありません。

むしろ日常生活で利用する人にとって、安定した恩恵を長く受けられる堅実な仕組みです。

現在の高値圏を考えると投資おすすめ度はやや抑えられますが、地域密着のスーパーを応援しながら優待を享受するという意味では、長期投資家にとって十分な魅力を持っています。

総合評価

平和堂の株式は「大きく儲ける株」ではなく「安定して持ち続けられる株」という位置づけが適切です。

すでに保有している人にとっては、優待と配当を楽しみながら長期保有を続ける価値があります。

一方でこれから買う人にとっては、株価が落ち着いたタイミングを待ち、より割安感がある局面で購入するのが賢明といえるでしょう。