大和[8247]は金沢や富山を中心に展開する北陸の老舗百貨店です。

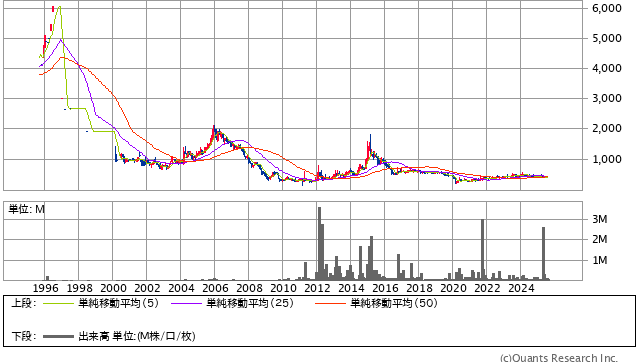

株価は長期的に大きな成長は見られず、投資としての伸びしろは限られています。

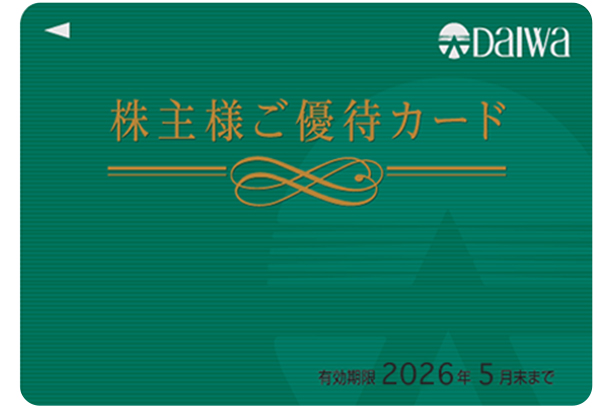

しかし、株主優待として発行される「株主様ご優待カード」は日常的に店舗を利用する人にとって実用性が高く、買い物が一律10%割引になる魅力があります。

優待は保有株数や年数によって利用限度額が広がる仕組みで、長く持つほどお得に感じられる特徴があります。

地域で暮らす人にとっては生活を豊かにしてくれる株ですが、利用圏外の投資家にとっては魅力が薄いため、自分の生活スタイルに合わせて投資を考えることが大切です。

株式情報

| 割安度 | 安全度 | 値動き傾向 | ||

| PER | PBR | 自己資本比率 | ROE | 信用倍率 |

| 約22倍 | 0.39倍 | 19.4% | 3.9% | 0.00倍 |

| 優待&配当 | ||||

| 総合利回り | 配当利回り | 優待利回り | 権利確定月 | 優待最低取得額 |

| 0% | 0% | 優待内容あり(詳細別途) | 2月、8月 | 約39,600円 |

| 編集部おすすめ度 | 理由 |

| 大和の株は、長期的な株価成長や配当によるリターンは期待しにくく、投資対象としての魅力は低めです。一方で、株主優待として提供される「株主様ご優待カード」は実用性が高く、北陸地方に住んでいて大和を日常的に利用する人にとっては大きなメリットになります。つまり、この株は資産形成を狙う銘柄というより、地域生活に密着した優待を楽しむための銘柄です。 |

株主優待情報

株主優待の内容

大和の優待は「株主様ご優待カード」です。

店頭での買い物が一律10%割引になります。

カード提示で大和の有料文化催事に株主本人と同伴1名まで無料で入場できます。

年間の利用限度額は保有株数と保有年数で増えます。

8月末に新規で権利取得した株主は、その年の下期は限度額が半額のカードが発行されます。

年間利用限度額の目安

| 保有株数 | 3年未満の限度額 | 3年以上の限度額 | 8月新規取得の半期限度額 | 割引率 | 文化催事 |

|---|---|---|---|---|---|

| 100株以上 | 30万円 | 60万円 | 15万円 | 10%割引 | 2名無料 |

| 500株以上 | 70万円 | 100万円 | 35万円 | 10%割引 | 2名無料 |

| 1,000株以上 | 130万円 | 160万円 | 65万円 | 10%割引 | 2名無料 |

| 1,500株以上 | 170万円 | 200万円 | 85万円 | 10%割引 | 2名無料 |

| 2,000株以上 | 200万円 | 230万円 | 100万円 | 10%割引 | 2名無料 |

| 3,000株以上 | 220万円 | 250万円 | 110万円 | 10%割引 | 2名無料 |

上限は最大で220万円まで設定されています。

一部の除外品や対象外売り場があります。

権利確定日と有効期限

権利確定月は年2回の2月末と8月末です。

カードの有効期間は毎年6月1日から翌年5月31日までです。

8月末に新規で権利取得した場合は当期下期分として限度額が半額のカードが送付されます。

出典は大和のIR掲載内容と主要な優待情報サイトの記載をもとに整理しています。

会社情報

株式会社大和は、北陸地方に拠点を置く歴史ある百貨店です。

本社は石川県金沢市片町にあり、1923年に創業されました。

創業以来、金沢と富山という北陸の都市を中心に、地域の生活文化を支えてきました。

大和が現在運営しているお店は、金沢の「香林坊大和」と富山の「富山大和」の2店がメインです。

さらに高岡にも店舗があり、合わせて3都市に店舗展開しています。

また、サテライトショップも運営しており、地域に根ざした小規模な販売拠点も持っています。

事業は百貨店業を中心に、多角的に広がっています。

ホテルの運営も行っており、子会社を通じて出版業や飲食事業、印刷事業にも関わっています。

お客様の生活に関わるサービスを幅広く提供することで、地域社会のニーズに応えています。

大和の歴史はとても昔にさかのぼります。創業者の井村徳三郎さんによって、金沢市片町で「宮市百貨店」として始まりました。

そこから長い時間をかけて地域に愛される百貨店へと成長してきた、伝統のある会社です。

金沢と富山を中心に、人々の暮らしを彩る商品やサービスを届ける、地元に根ざした会社です。

百貨店としてのあたたかみや、地域文化への貢献を大切にしながら、多様な事業を通じて、暮らしに役立つ会社として歩み続けています。

編集部からのおすすめ情報

編集部のおすすめ:

株式情報にみる分析

大和の株式を長期的な視点で見た場合、投資のおすすめ度はあまり高くないと言えます。

まず、株価の推移を長い目で見てみると、大きな上昇トレンドを描いているわけではありません。

むしろ長期的には緩やかに下がってきた時期も多く、安定感というよりは成長の鈍さを感じさせるチャートです。

百貨店業界自体が少子高齢化や人口減少、ネット通販の拡大といった逆風にさらされており、大和も例外ではありません。

売上の伸びに限界があり、成長株としての魅力は低いのが現実です。

一方で、株価の指標を見ると、利益に対する株価の水準であるPERはやや高めの水準に位置しています。

資産に対する株価の水準であるPBRは低めに抑えられています。

このことから、市場は利益成長に期待を寄せているというより、むしろ純資産を割安に評価している状況です。

つまり、成長株としての人気が高いわけではなく、資産面での価値を基準に取引されている印象です。

さらに、安全性を示す自己資本比率はそれほど高くありません。

百貨店は大きな建物を維持し、人件費や設備費用が重くのしかかります。

そのため財務に余裕が少なく、景気の影響を受けやすい体質があります。

収益性を示すROEも低めであり、株主資本を効率的に使って利益を出しているとは言いにくい水準です。

配当についても安定的に支払われているわけではなく、株主にとっての魅力は限定的です。

特に長期投資を考える場合、配当や利益の積み上げが資産形成の軸になりますが、大和のように配当が弱い銘柄は、その点で不利になります。

信用倍率を見ても取引の活発さは低く、投資家の注目度が高いとは言えません。

総合的に見ると、大和は「成長力に乏しく、財務も強いとは言いにくい百貨店株」という評価になります。

今後の日本の人口構造や消費スタイルの変化を考えると、百貨店に追い風が吹く可能性は小さく、むしろ縮小リスクを考える必要があります。

ただし、地域に根ざした企業として一定の顧客基盤を持っている点はプラスです。

地元の文化や生活に密着しているため、急激に業績が崩れるというよりは、じわじわと縮小していく形が想定されます。

長期的に見れば、株主にとって大きな利益を生む可能性は低い銘柄です。

安定的な成長を期待する投資には不向きで、むしろ「地域貢献の一環として株主優待を楽しむ」ことに価値を見いだせる投資家向けといえます。

成長や配当を重視する長期投資家にとっては、積極的に買う理由は乏しいでしょう。

したがって、投資おすすめ度は低めであり、総合評価としては慎重に検討すべき銘柄だと判断します。

株主優待にみる分析

大和の株主優待は、実用性という点ではとても特徴的です。

株主に配布される「株主様ご優待カード」を使うと、店頭での買い物が一律で10%割引になります。

これは食品から衣料、生活雑貨まで幅広い商品に適用されるため、日常的に大和を利用する人にとっては確かなメリットです。

さらにカードの提示で、大和が開催する有料の文化催事に株主本人と同伴1名まで無料で入場できる特典もあり、買い物だけでなく文化的な体験にも広がりがある点は魅力です。

この優待の強みは、株数や保有年数に応じて年間利用限度額が増える仕組みになっていることです。

たとえば100株を3年未満持っている場合は30万円までの買い物が対象ですが、3年以上保有すると60万円まで広がります。

500株、1000株と持ち株数が増えるほど利用限度額も拡大し、最大で200万円を超える枠が設定されています。

優待が長期保有を前提に設計されているため、単なる短期的な割引特典にとどまらず、「持ち続けることに意味がある」点は投資家にとって安心感につながります。

ただし、優待の価値は地域性に強く依存しています。

大和の店舗は金沢や富山、高岡など北陸地方に集中しているため、首都圏や関西圏に住んでいる株主にとっては利用する機会が少なくなります。

優待を最大限に活かせるのは、実際に大和の店舗に通える範囲に住んでいる人か、地元に親戚や知人がいてカードを活用できる環境を持つ人です。

つまり、株主優待の利便性は投資家の居住地によって大きく変わってきます。

また、大和の株は配当が少ないため、投資のリターンを考える際には優待の存在が大きな意味を持ちます。

もし配当利回りだけで判断すると、投資妙味はかなり薄く感じられますが、優待を加味することで総合利回りは一定水準に達します。

しかし、この利回りの高さはあくまで「優待を使い切った場合」に成り立つ数字です。

普段から大和で頻繁に買い物をする人でなければ、恩恵を十分に受けられず、利回りが下がってしまう点には注意が必要です。

優待は割引という形で実利に直結するため、株主にとっては「使えば確実に得をする」仕組みです。

商品券や金券タイプの優待と違って現金化が難しいため、投資資金を直接回収する方法としては弱い面があります。

一方で、優待の利用を通じて地元の百貨店に足を運び、文化催事に参加できるなど、株主としての「参加型の楽しみ」を味わえる点はユニークです。

総合的に見ると、大和の株主優待は「生活圏に大和がある人にとっては非常に有効だが、そうでない人には価値が限られる」という特徴があります。

特に北陸に住んでいる人が長期的に株を持つ場合は、買い物割引や文化体験の両方を継続的に楽しめるため、投資妙味は高いといえます。

逆に、大和を利用する機会がない投資家にとっては、実際の利回りが低下するため、優待を目的に投資する理由は薄いでしょう。

したがって、大和の優待は「長期的に地域で暮らす人向けの実用優待」とまとめることができます。

数字上の利回りよりも、実際の生活に直結する価値を重視する投資家に向いていると言えるでしょう。

投資おすすめ度は、利用できる人には中程度から高めですが、利用できない人にとっては低くなるため、投資判断は自分の生活環境と照らし合わせて行うのが望ましいです。

総合評価

大和の株は全国的に広くおすすめできるものではありません。

しかし、地域に根ざした生活をしている人にとっては十分に魅力がある投資対象です。

投資判断を下す際には、数値的な指標だけでなく、自分の生活と結びつけて優待を実際にどれだけ活用できるかを考えることが重要だと言えるでしょう。