リテールパートナーズ[8167]は、山口県を中心に九州や中国地方でスーパーを運営している会社です。

株価の大きな上昇はあまり期待できませんが、安定感のある事業を持っています。

配当と株主優待の両方を受け取れるのが魅力で、長く持つほどメリットが増える制度もあります。

スーパーで使える買物券や全国で使えるJCBギフトカードから選べるため、生活に役立つ優待です。

安定した投資をしたい人や、優待を活用して家計を助けたい人に向いている銘柄です。

株式情報

| リテールパートナーズ[8167] | 東証PRM(小売業) |

| 時価総額 約707億円 |

株価 1,516 円

※更新:2025年8月8日

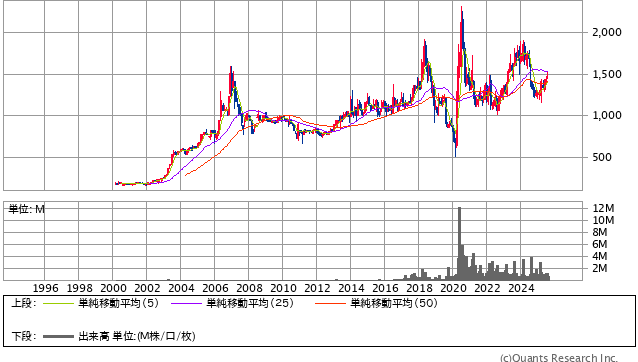

30年チャートを掲載

| 割安度 | 安全度 | 値動き傾向 | ||

| PER | PBR | 自己資本比率 | ROE | 信用倍率 |

| 11.8倍 | 0.76倍 | 66.7% | 6.3% | 0.04倍 |

| 優待&配当 | ||||

| 総合利回り | 配当利回り | 優待利回り | 権利確定月 | 優待最低取得額 |

| 3.94% | 2.64% | 1.31% | 2月、8月 | 151,600円 |

| 編集部おすすめ度 | 理由 |

| 安定したスーパー事業を基盤に、配当と優待の両方で株主に還元する銘柄です。株価の大きな成長は見込みにくいものの、景気の影響を受けにくく、長期保有に適しています。優待は地域のスーパーで使える買物券か、全国で使えるJCBギフトカードから選べ、生活への実用性が高いです。安定収益と優待を重視する投資家にとって、資産の守りと家計のサポートを同時にかなえる選択肢と言えます。 |

株主優待情報

株主優待の内容

リテールパートナーズの株主優待は、年2回(2月末・8月末)に実施されます。

株主はAコース「買物優待券(1枚100円)」またはBコース「JCBギフトカード(1枚1,000円)」から選択できます。

買物優待券は、マルキュウ、丸久、マルミヤストア、マルシェーなど、グループ店舗で利用可能です。

1回の買物につき1,000円(税込)ごとに100円券を1枚利用できます。

| 保有株式数 | Aコース:買物優待券 | Bコース:JCBギフトカード |

|---|---|---|

| 100株以上 | 10枚(1,000円分) | 1枚(1,000円分) |

| 500株以上 | 20枚(2,000円分) | 1枚(1,000円分) |

| 1,000株以上 | 50枚(5,000円分) | 3枚(3,000円分) |

| 2,000株以上 | 100枚(10,000円分) | 3枚(3,000円分) |

| 3,000株以上 | 150枚(15,000円分) | 3枚(3,000円分) |

| 4,000株以上 | 200枚(20,000円分) | 5枚(5,000円分) |

| 5,000株以上 | 250枚(25,000円分) | 5枚(5,000円分) |

長期保有優遇制度もあり、3年以上かつ1,000株以上の保有で、2月末権利時にJCBギフトカードが追加で贈呈されます。

権利確定日と有効期限

リテールパートナーズの株主優待は、権利確定日ごとに有効期限が異なります。

JCBギフトカードは有効期限がありませんが、買物優待券には期限があります。

| 権利確定日 | 優待到着時期 | 有効期限 |

|---|---|---|

| 2月末 | 5月下旬 | 同年11月30日まで |

| 8月末 | 11月中旬 | 翌年5月31日まで |

会社情報

株式会社リテールパートナーズは、スーパーマーケットのチェーンをまとめる持ち株会社で、本社は山口県防府市にあります。

この会社は、山口県の「丸久」、大分県の「マルミヤストア」、福岡県の「マルキョウ」という3つのスーパー会社をグループとして傘下においています。

「丸久」は山口県に基盤があり、「アルク」(大型店舗)や「マルキュウ」「サンマート」などのブランドを展開しています。

「マルミヤストア」は大分県を中心に、食品スーパー「マルミヤストア」「新鮮市場」、さらにディスカウントストア「アタックス」を展開しています。

「マルキョウ」は福岡県を主な地盤として、同じく食品スーパー「マルキョウ」を運営しています。

リテールパートナーズはスーパーマーケット事業を中心にしていますが、それ以外にも保険の代理店業務、スポーツクラブの運営、食品製造などの「その他事業」も展開しています。

最近では、店舗の改装やAmazonと連携したネットスーパーの導入にも力を入れています。とくに福岡市周辺ではネット注文で地元の野菜やお惣菜が買えるサービスを開始しています。

また、宮崎県にはグループ各社で使える物流センター「RPG宮崎物流センター」を新設し、配送と仕入れの効率化を図っています。

このように、リテールパートナーズは地元に根ざしたスーパーを中心に運営しつつ、新しい販売形態や物流の強化にも取り組んでいる会社です。

編集部からのおすすめ情報

編集部のおすすめ:

株式情報にみる分析

リテールパートナーズの長期チャートは、大きな上昇よりも一定のレンジでの往来が目立ちます。

景気循環の波で上下はあるものの、急落後に時間をかけて水準訂正する動きが繰り返されてきました。

生活必需品を扱うスーパー中心のモデルは、外食や耐久財よりも景気感応度が低いです。

そのためボラティリティは抑えられ、長期の資産防衛には相性がよい部類です。

収益構造は薄利多売が基本です。

価格競争の激しさと人件費やエネルギーコストの上昇が常にプレッシャーになります。

一方で地場密着の調達や総菜強化、プライベートブランド、在庫回転の徹底、物流統合の進展が利益の底上げに効きます。

大型投資は選別的で、既存店の磨き上げとIT投資をバランスさせる運用が続いています。

事業基盤は中国・九州北部の商圏に厚みがあります。

人口動態は逆風ですが、通勤圏の拡大と車社会の特性を踏まえたフォーマット最適化で粘り強く需要を拾えます。

ネットスーパーや外部プラットフォーム連携は浸透に時間がかかりますが、固定客の囲い込みと単価平準化に寄与します。

価格志向の強い顧客を抱えるエリア特性上、値上げ耐性は高くありません。

そのため原価上昇局面では売上維持と粗利確保の綱引きが続きます。

市場での評価は派手さよりも安定性が意識されています。

将来の成長期待で買われるタイプではなく、資産の裏付けとキャッシュ創出力に対して落ち着いた水準で取引されやすい銘柄です。

需給面では短期の売り買いが偏る場面があり、突発的な値動きは起きます。

ただし長期保有では、配当と優待の合算リターンが心理的なクッションとして機能します。

株主還元は安定志向です。

大幅な増配よりも持続性が重視され、景気局面に応じて無理のない範囲で調整されます。

優待は自社グループで使える実需型で、家計への寄与が明確です。

価格競争の激しい業態で還元を続けられるかは、在庫と物流と人件費の三点管理にかかっています。

経営面では、地域連合体としての規模メリットの伸ばし方が今後の肝です。

個社最適からグループ最適への移行が進むほど、仕入れ条件や物流効率の改善余地は残ります。

M&Aや業務提携はシナジーが具体化しやすい一方、統合コストと現場オペの複雑化が短期的な重しになります。

投資家としては、統合効果の見える化と既存店の客数・客単価トレンド、廃棄削減や省エネ投資の回収進度に注目するのが実務的です。

リスクは主に三つです。

一つ目は原材料とエネルギーの価格高止まりです。

二つ目は人手不足に伴う人件費上昇と採用競争です。

三つ目は広域災害や物流寸断による供給リスクです。

これらは突然顕在化しますが、在庫と仕入先分散、センター機能の冗長化で緩和できます。

長期投資家としての立ち位置は、中立寄りの慎重姿勢が基本です。

大きな株価成長を狙う銘柄ではありません。

一方で、値下押し局面で仕込み、配当と優待で時間を味方につける運用には向きます。

過度な期待を置かず、生活防衛的な役割をポートフォリオ内で担わせるのが現実的です。

家計還元を重視し、安定と実需を評価する投資家にとっては、検討余地のある銘柄と言えます。

株主優待にみる分析

リテールパートナーズの株主優待は、自社グループで使える買物優待券か、全国で利用できるJCBギフトカードのどちらかを選べる仕組みです。

優待券は1,000円の買い物につき100円分を使える形になっており、食品や日用品など日々の生活で確実に消費できる品目に充てられます。

ギフトカードは利用場所を選ばず、現金同等の感覚で使えるため、株主の生活スタイルや居住地に合わせて柔軟に選択できます。

利用可能店舗は山口県や九州北部の地場スーパーを中心に、グループ傘下の各ブランドで広く使えます。

地元在住の株主にとっては日常的な食費の軽減に直結します。

一方で、居住地が店舗圏外の場合でも、JCBギフトカードを選べば全国で使えるため、優待が形骸化しません。

この「地域密着型と汎用性」の二面性は、優待制度の大きな強みです。

長期保有者には追加のギフトカード進呈という優遇策があります。

これは短期売買では得られないインセンティブであり、保有期間を伸ばす動機になります。

特に1,000株以上の保有で優遇が付くため、まとまった資金を長く預けたい投資家には魅力的です。

優待の経済的価値は、配当と組み合わせると総合利回りを底上げします。

株価が大きく上がらない局面でも、優待と配当のリターンで心理的満足度を保てる点は、長期投資の継続力につながります。

また、優待が食料品やギフトカードという生活密着型であるため、換金性が高く、実際の生活コスト削減効果もはっきりしています。

一方で、優待制度の存続は企業業績や株主構成の変化に影響されます。

業績悪化や制度見直しがあれば、内容変更や廃止のリスクはゼロではありません。

ただし、この会社は過去に安易な改悪をしておらず、株主との接点として優待を位置づけているため、突然廃止する可能性は低めと見られます。

長期的に安定して優待を続けるためには、グループ全体の収益力強化と物流効率化が重要です。

投資家視点では、優待目当ての保有は「生活費削減」「資産の一部を安定運用」という二つの目的を同時に果たします。

特に地元店舗を日常的に利用する家庭では、優待券の実質的価値は額面以上です。

逆に店舗を使わない株主でも、ギフトカードを選べば現金に近い感覚で使えるため、優待消化に困ることがありません。

総合的に見て、この優待は利便性と実用性の両方を兼ね備えています。

長期で安定したリターンを求める投資家や、家計の固定費を減らしたい家庭にとって、十分検討に値する制度です。

配当と合わせた総合利回りが安定している限り、株価の大幅上昇がなくても保有メリットを感じやすいでしょう。

総合評価

この株は「大きく増やすよりも、安定して受け取る」ことを目的にしたポートフォリオの一部として相性が良い銘柄です。

特に、日常生活に直結する優待を活用したい人や、配当と優待の二本立てでリターンを得たい人にとって、長く付き合いやすい投資先と言えるでしょう。