ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス[4433]は、人材派遣やイベント運営など「人の力」を活かすビジネスを展開している会社です。

安定した配当と、毎年もらえる金券タイプの株主優待が特徴で、コツコツと長く持つ投資に向いています。

ただし、株価の成長性や優待の継続には注意も必要です。

今回は、そんなヒト・コミュニケーションズHDの株価情報や優待内容を、長期保有を前提とした視点でわかりやすく解説していきます。

株式情報

| 割安度 | 安全度 | 値動き傾向 | ||

| PER | PBR | 自己資本比率 | ROE | 信用倍率 |

| 16倍 | 0.97倍 | 45.7% | 6.2% | 3.3倍 |

| 優待&配当 | ||||

| 総合利回り | 配当利回り | 優待利回り | 権利確定月 | 優待最低取得額 |

| 4.85% | 3.8% | 1.05% | 8月 | 96,100円 |

| 編集部おすすめ度 | 理由 |

| 安定した配当と使い勝手の良い優待が魅力の銘柄です。株価の成長性にはやや乏しい一方、総合利回りは高く、守りの資産としては一定の価値があります。長期保有で配当と優待を受け取りながら、安定運用を目指す方にとっては、バランスのとれた選択肢となるでしょう。 |

株主優待情報

ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングスでは、毎年8月末時点で100株以上を保有している株主に対し、全国で利用できるUCギフトカード1,000円分が贈られます。

使い勝手の良さと実質的な利回りの高さが魅力で、優待を目当てに長期保有する投資家も少なくありません。

以下に優待内容の詳細を表にまとめました。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 優待内容 | UCギフトカード 1,000円分 |

| 必要株数 | 100株以上 |

| 利用方法 | 全国の百貨店・スーパー・飲食店など、UCギフトカード取扱店舗で利用可能 |

| 優待の回数 | 年1回 |

| 長期保有特典 | なし |

| 換金性・利便性 | 高い(現金同様に使えるため) |

UCギフトカードは幅広い店舗で使えるため、自分のライフスタイルに合わせて無駄なく活用できるのが大きな利点です。

また、金券としての価値も安定しており、資産の一部として捉えることもできます。

権利確定日と有効期限

株主優待を受け取るためには、所定の時期に株を保有していることが条件となります。

また、UCギフトカードには有効期限が設定されていないため、急いで使う必要もなく安心です。

以下の表にその詳細を整理しました。

| 区分 | 内容 |

|---|---|

| 権利確定日 | 毎年8月末 |

| 発送時期 | 毎年11月中旬頃(予定) |

| 有効期限 | 設定なし(UCギフトカードのため期限なし) |

このように、優待内容はシンプルながら実用的で、長期保有にも適した内容となっています。

会社情報

ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングスは、東京都豊島区に本社がある企業です。

この会社は、人と人との「コミュニケーション」を大切にしながら、企業の販売や営業のサポートをしている会社です。

たとえば、新しいスマートフォンが発売されたときに、お店で説明をしてくれるスタッフやイベントで商品の紹介をする人たちがいますが、そうした人材を派遣したり教育したりしているのがこの会社です。

つまり、企業の販売活動やマーケティングを「人の力」で支えているのが特徴です。

また、最近では販売支援だけでなく、観光・スポーツ・通信・IT分野など、さまざまな業種にサービスの幅を広げています。

たとえば、空港や駅などでの案内スタッフを担当したり、スポーツイベントの運営を手伝ったり、パソコンやネットに関するサポートを提供するなど、日常生活のさまざまな場面で活躍しています。

ITやデジタル関連の仕事も強化しており、今後の成長分野として注目されています。

この会社は、いくつかの関連会社(グループ会社)をまとめる「持株会社(ホールディングス)」という形になっており、経営の方針を決めたり、グループ全体を管理したりする役割を担っています。

ブランドやサービスとしては、「ヒト・コミュニケーションズ」という名前の人材派遣サービスをはじめ、イベント運営や販売支援に特化した子会社などが複数あります。

それぞれが得意な分野で力を発揮し、グループ全体でお互いを支え合いながら事業を進めています。

日本全国に拠点があり、地域密着型のサービス展開をしているのも特徴です。

地方の企業や自治体とも連携しながら、地域の活性化にも力を入れています。

また、働く人の教育やスキルアップにも力を入れており、人材育成にも積極的です。

こうした事業の特性から、景気の影響をある程度受けやすい面もありますが、人の力を活かす仕事はいつの時代も必要とされるため、安定した需要がある分野でもあります。

今後は、デジタル分野や地方創生に関連する取り組みにも注目が集まっており、中長期的に見ても成長の可能性は十分にある会社です。

編集部からのおすすめ情報

編集部のおすすめ:

株式情報にみる分析

ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングスは、人材サービスを中心にした企業で、販売支援やイベント運営、観光やIT支援など、幅広い分野で「人の力」を活かすビジネスを展開しています。

人手が必要な業界はこれからもなくならないため、ビジネスの土台は比較的安定しているといえます。

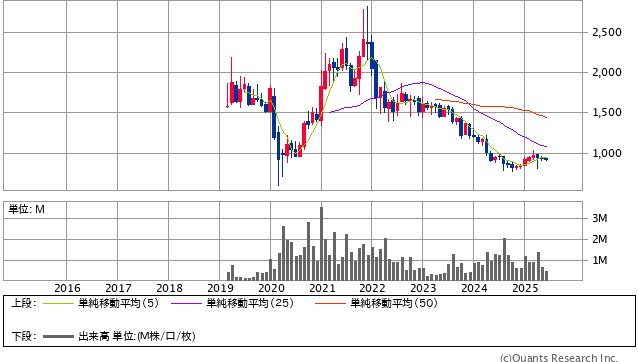

ただ、株価チャートを見ると、過去10年以上にわたって大きな上昇トレンドが続いているとは言いがたく、30年チャートでも一時的な上昇はあったものの、長期的には横ばいからやや下落傾向にあります。

これは、事業そのものが派手ではなく、急激な成長を期待しにくいことや、景気の影響を受けやすい「人材サービス業」という特徴も関係しています。

特に、コロナ禍などでイベントや販売業務が止まると、業績が大きく落ち込むリスクがあるため、投資家としてはその点も注意が必要です。

一方で、財務面を見ると、自己資本比率は一定の安定性があり、会社としての基盤はしっかりしています。

PBRは1倍を切っており、株価が会社の純資産よりもやや安い水準で取引されていることから、割安感があります。

PERも高すぎる水準ではなく、利益水準に対して株価が過度に期待されているわけではありません。

ただし、直近のROEはマイナスとなっており、利益面では少し力強さに欠ける印象があります。

また、信用倍率が高く、信用買いが多いことから、短期的な値動きには注意が必要です。

特に地合いの悪いときには、下げが大きくなる可能性もあります。

配当利回りは、長期保有する投資家にとっては安定したインカムゲインが期待できます。

この点は、成長性がやや低くても「持ち続けることでリターンを得られる」という観点からはプラスです。

総合的に見ると、この銘柄は「急成長や値上がり益を狙うタイプの株」ではなく、「地道に配当をもらいながら、ゆっくりと構える長期保有向け」の銘柄といえます。

ただし、利益率が低いことや、今後の成長ストーリーがやや見えにくい点もあるため、“やや様子見”寄りの判断になります。

配当や優待は魅力ですが、企業としての伸びしろが限定的である以上、ポートフォリオ全体の中で「守り」の役割として考えるのがよいでしょう。

株主優待にみる分析

ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングスの株主優待は、毎年8月末時点で100株以上を保有している株主に、1,000円分のUCギフトカードを進呈するという内容です。

このUCギフトカードは、百貨店やスーパー、飲食店などで幅広く使える金券であり、日常生活の中で無駄なく活用できる点が魅力です。

有効期限がなく、いつでも好きなタイミングで使えることも、多くの個人投資家にとって安心材料となっています。

一方で、この優待制度は自社の事業と直接的なつながりがありません。

たとえば、小売業が自社の商品券を配る優待と違い、UCギフトカードはあくまで「現金代替」の金券です。

このようなタイプの優待は、企業にとってはプロモーション効果が薄く、単純なコスト負担になっている側面があります。

そのため、経営環境が悪化した際には、優待の廃止や金額の減額といった見直しが行われやすい性質を持っています。

現時点では継続されているとはいえ、将来にわたって保証された制度とは言えないのが実情です。

また、優待の内容は100株以上で一律というシンプルな設計です。

長期保有による増額やランクアップなどの特典もないため、保有インセンティブとしての強さはやや弱めです。

配当と合わせた総合利回りは約5%と高水準であるものの、優待だけに期待して投資するには、やや物足りなさがあるかもしれません。

その一方で、「とりあえず100株だけ保有して、毎年金券を受け取る」というスタンスであれば、コスパは悪くありません。

UCギフトカードは金券の中でも使いやすく、換金性も比較的高いため、実質的な価値としては十分に評価できます。

結論としては、「シンプルで実用性のある優待」ではあるものの、「事業との一貫性がなく、改悪リスクは一定ある」という点を長期保有前提の投資家としてしっかり意識しておく必要があります。

あくまで配当と合わせて総合的に利回りを取るという考え方で臨むのが、バランスの取れた向き合い方といえるでしょう。

総合評価

ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングスは、人材派遣やイベント運営、観光支援、IT関連業務など、人を中心としたサービスを展開している会社です。

人手不足の社会背景もあり、こうした分野は今後も一定のニーズが期待できます。

総合的に判断すると、ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングスは「安定的な配当+汎用性のある優待」によって、長期保有には一定のメリットがあります。

しかし、成長性や優待の継続性について慎重に見守る必要もあるため、保有比率はポートフォリオの一部にとどめ、分散投資の一環として扱うのが賢明です。

総じて、「守りの銘柄」ではあるものの、やや慎重な姿勢を持って付き合いたい企業だと言えるでしょう。