ヨシムラ・フード・ホールディングス[2884]は、食品会社を仲間にして支えるユニークな企業です。

日常に欠かせない食品を扱っているため、安定した需要があり、長期的な成長が期待できます。

株主優待では、グループの食品が届く仕組みになっており、家計にうれしい実用性があるのも魅力です。

配当はありませんが、食品優待を楽しみながら会社の成長を応援できる点に価値があります。

長期保有を前提とした投資に向いており、優待を重視する人には検討する価値のある銘柄です。

株式情報

| 割安度 | 安全度 | 値動き傾向 | ||

| PER | PBR | 自己資本比率 | ROE | 信用倍率 |

| 18.4倍 | 1.85倍 | 19.7% | 18.9% | 23.6倍 |

| 優待&配当 | ||||

| 総合利回り | 配当利回り | 優待利回り | 権利確定月 | 優待最低取得額 |

| 0.55% | 0% | 0.55% | 2月、5月、8月、11月 | 約271,800円 |

| 編集部おすすめ度 | 理由 |

| 食品という安定した需要を持つ分野で成長を続けています。財務面ではやや不安があるものの、ROEの高さやグループ拡大による成長性が評価できます。配当はなく利回りは低めですが、食品優待の実用性や長期保有を前提とした設計が魅力です。株主として企業を応援しながら優待を楽しむスタイルに向いています。 |

株主優待情報

株主優待の内容

以下の内容はすべて、継続保有期間が1年以上の株主さまが対象となります。

| 保有株数と割当時期 | 優待内容(自社グループ製品・食料品) |

|---|---|

| 300株以上(2月) | 約1,500円相当の自社グループ製品をもらえます。 |

| 500株以上(2月) | 約2,500円相当の自社グループ製品をもらえます。 |

| 2,500株以上(2月・8月) | 約10,000円相当の「ホタテ・イクラなどの海鮮セット」がもらえます。 |

| 10,000株以上(2月・8月) | 約40,000円相当の「プレミアム北海道セット」がもらえます。 |

| 50,000株以上(2月・5月・8月・11月) | 約40,000円相当の「プレミアム北海道セット」が年4回もらえます。 |

内容としては、自社グループの食品詰め合わせが中心で、株数が増えるほど豪華な内容にグレードアップします。海鮮セットや、地方のプレミアム品まで選べるのは魅力的ですね。

権利確定日と有効期限

- 権利確定月は、2月末・5月末・8月末・11月末の年4回です。

- 「継続保有1年以上」とは、上記の2月末・5月末・8月末・11月末の株主名簿に、同一の株主番号で5回以上連続で記録されていることが条件になります。さらに、任意の日にも保有状況が確認される場合があり、この確認がされないと対象外になる場合もあります。

このように、継続保有の判定はやや細かい条件(年4回 × 5回)がありますので、ご自身の保有記録を確認することが大切ですね。

会社情報

株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングスは、2008年3月に設立された、食品を専門とする会社たちをまとめて応援する持株会社です。

東京・千代田区に本社があり、特に後継者がいなくて困っている中小の食品会社を仲間にして支えることで、地域のおいしさを未来につなぐ役割を担っています。

この会社が目指しているのは、「おいしい食べものを、いつまでも多くの人が楽しめる社会をつくる」ことです。

小さな食品会社でも、それぞれが持つ技術や得意なことを生かしながら、グループとして力を合わせることで、新しいおいしさを届けたり、ファンを増やしたりする力につながります。

会社の規模としては、2024年2月期の売上高が約497億円、従業員数はおよそ1,800名にのぼります。

グループ全体で見れば、日本の食卓を支える大きな存在になっています。

グループには、個性豊かな食品会社がたくさん加わっています。

たとえば、楽陽食品は赤い箱のシュウマイで知られており、林久右衛門商店は福岡で伝統的なお吸い物やだしを作っています。

丸太太兵衛小林製麺はラーメンの生めんや餃子の皮を提供し、マルキチは北海道の海の幸を加工して全国に届けています。

さらに2023年には、水産加工の大手であるワイエスフーズを仲間に加え、ホタテやイクラなど北海道の海産物に強い体制をつくりました。

これによって、グループはさらにパワーアップし、地域の特産品を広く届けられるようになっています。

ヨシムラ・フード・ホールディングスの特徴は、ただ食品会社を集めるのではなく、グループ全体で営業や販売、物流や商品開発の力を助け合う仕組みを整えていることです。

一つひとつの会社では難しいことも、力を合わせれば効率よく実現できるようになります。

また、北海道地域の食をもっとひとつにまとめる取り組みも進めています。

マルキチやワイエスフーズを中心に、同じ地域の食品会社をグループに迎え入れることで、大きな規模での販売や効率的な生産が可能になります。

こうした活動を通じて、いずれはグループ会社が個別に上場することも視野に入れているといわれています。

このように、ヨシムラ・フード・ホールディングスは「食品業界のつなぎ役」として、地域の食文化を守りながら成長している会社です。

全国の食卓においしいものを届けつつ、中小企業を支える役割も果たしているのが大きな特徴だといえるでしょう。

編集部からのおすすめ情報

編集部のおすすめ:

株式情報にみる分析

シムラ・フード・ホールディングスの株式を長期の視点で考えると、一定の魅力と注意点の両方が見えてきます。

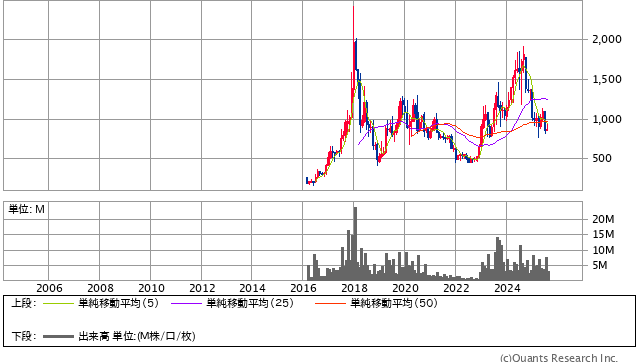

まず、この会社の株価は過去20年のチャートを見ると、大きな上げ下げを繰り返しながらも、全体的には成長の方向にあります。

食品関連の企業は、景気の良し悪しに関わらず人々の生活に欠かせないものを扱っているため、需要がゼロになることはなく、ある程度の安定性があります。

ただし、この会社は中小企業をグループにまとめていく経営スタイルなので、景気や為替、物流コストなどの影響を受けやすく、数字の波が大きく出る年もある点には注意が必要です。

株価指標で見ると、PERはやや高めで、PBRも割安感があるとは言えない水準です。

つまり「とてもお得に買える株」という印象ではありません。

一方で、ROEは高めで、資本に対して効率よく利益を出せていることを示しています。

自己資本比率は低めなので、借入に頼る部分があり、財務の安全性では少し不安を残しています。

それでも、グループに取り込んだ企業の利益をうまく積み上げられている点は評価できる部分です。

信用倍率が高いことからも、投資家の期待は大きいといえます。

ただし短期的には需給の偏りが生じやすく、株価の変動が大きくなるリスクも含んでいます。

そのため、短期で値上がり益を狙う投資にはあまり向かないでしょう。

長期での成長を信じて腰を据えて保有する人にとって、じっくり取り組める銘柄といえます。

また、この会社の強みはグループ企業の多様さです。

シュウマイやラーメンといった日常的に食べられるものから、海産物や高級食材まで幅広い分野をカバーしているため、ある一つの分野が不調でも、他の分野でカバーできる体制が整っています。

これは長期的な安定につながる大きなポイントです。

一方で、配当が出ていないことは投資家にとってデメリットです。

株価が伸び悩んだときに、配当によるリターンがない分、優待以外の魅力が薄れてしまいます。

そのため、資産を安定的に増やす目的よりも、「優待を楽しみながら成長を待つ」という投資の仕方が合っている会社だといえるでしょう。

総合的に見ると、この会社は財務の安定感が高いわけではありませんが、食品の安定需要やグループ経営の広がりから、今後も成長を期待できる存在です。

チャートの長期的な流れも大きく崩れていないため、長期保有を前提とすれば一定の安心感はあります。

投資のおすすめ度としては、10段階のうち7程度で、人によっては十分に検討に値するレベルだと考えられます。

株主優待にみる分析

ヨシムラ・フード・ホールディングスの株主優待は、食品をテーマにしたユニークな内容になっています。

自社グループの食品詰め合わせが中心で、シュウマイやラーメン、だしや海産物といった、実際に家庭で食べられるものが届くのが魅力です。

優待は年に数回もらえる仕組みになっており、持っている株数が多いほど金額も内容も豪華になります。

300株を持っていれば1,500円相当からスタートできますが、株数が増えると北海道の海産物やプレミアムな詰め合わせが届き、10,000株以上になると40,000円相当という高額な優待も用意されています。

ただし、この優待には「1年以上の継続保有」という条件があります。

つまり短期的に株を買ってすぐに売ってしまう人は対象にならず、しっかりと長期で株を持ち続ける株主にだけ優待を提供しているのです。

これは企業側が「一緒に長く応援してくれる株主を増やしたい」という思いを込めているともいえます。

長期保有を考える人にとっては、この条件がむしろ安心材料になります。

優待の内容が食品中心であることは、長期で考えたときに強みになります。

食品は毎日の生活に欠かせないものであり、どの世代の人にとっても利用価値が高いからです。

また、グループ内の多様な会社から商品が届けられるので、季節や年によって違う食品を楽しめる可能性もあります。

株主として「毎年どんな食品が届くのか楽しみ」という期待感を持てるのは、優待投資の大きな喜びといえるでしょう。

ただ、注意点として配当がゼロであるため、優待が事実上のリターンの中心になります。

利回りとしてはおおよそ0.5%ほどで、他の優待銘柄と比べるとやや控えめです。

そのため「利回りを目的に投資する人」よりも「食品優待を楽しみに長期保有する人」に向いているといえます。

特に食に関心がある人や、北海道の海産物が好きな人にとっては、株を持つ楽しさを実感しやすい銘柄だといえるでしょう。

また、優待は年4回の権利確定月があり、条件を満たせば年に複数回楽しめる点も特徴です。

一般的な優待銘柄は年1回や2回が多い中で、ヨシムラ・フード・ホールディングスは機会が多いので、長く保有していると満足度は高まります。

優待で届く食品は家計の節約にも役立つため、日常生活に実用性がある点もプラスです。

一方で、優待の金額が大きくなるのは株数を増やした場合に限られます。

最低取得額は約27万円程度と、気軽に手を出せる水準ではありますが、より豪華な優待を狙おうとすると、数百万円から数千万円単位の投資が必要になります。

そのため、大口の株主以外は「少額で楽しむ優待銘柄」という位置づけになるでしょう。

総合的に見ると、ヨシムラ・フード・ホールディングスの株主優待は、利回りの高さよりも「内容の実用性」や「届く楽しさ」が魅力です。

食品を通して企業と株主がつながり、長く応援したい気持ちを持てるような仕組みになっています。

長期的に保有して、優待を楽しみながら企業の成長を待つ。

そんなスタイルにぴったりの優待銘柄だといえるでしょう。

投資のおすすめ度としては、優待を重視する人には十分検討に値する銘柄です。

一方で、利回りや配当を重視する投資家にとっては物足りなさもあり、人によって評価が分かれるタイプといえます。

総合評価

この銘柄は配当収入や利回り重視の投資にはあまり向いていません。

しかし、食品優待を楽しみつつ、グループの拡大による成長を待つというスタイルには非常に合っています。

株主として企業の成長を応援しながら、自分の生活の中でその成果を味わえる点は他の銘柄にはない魅力です。